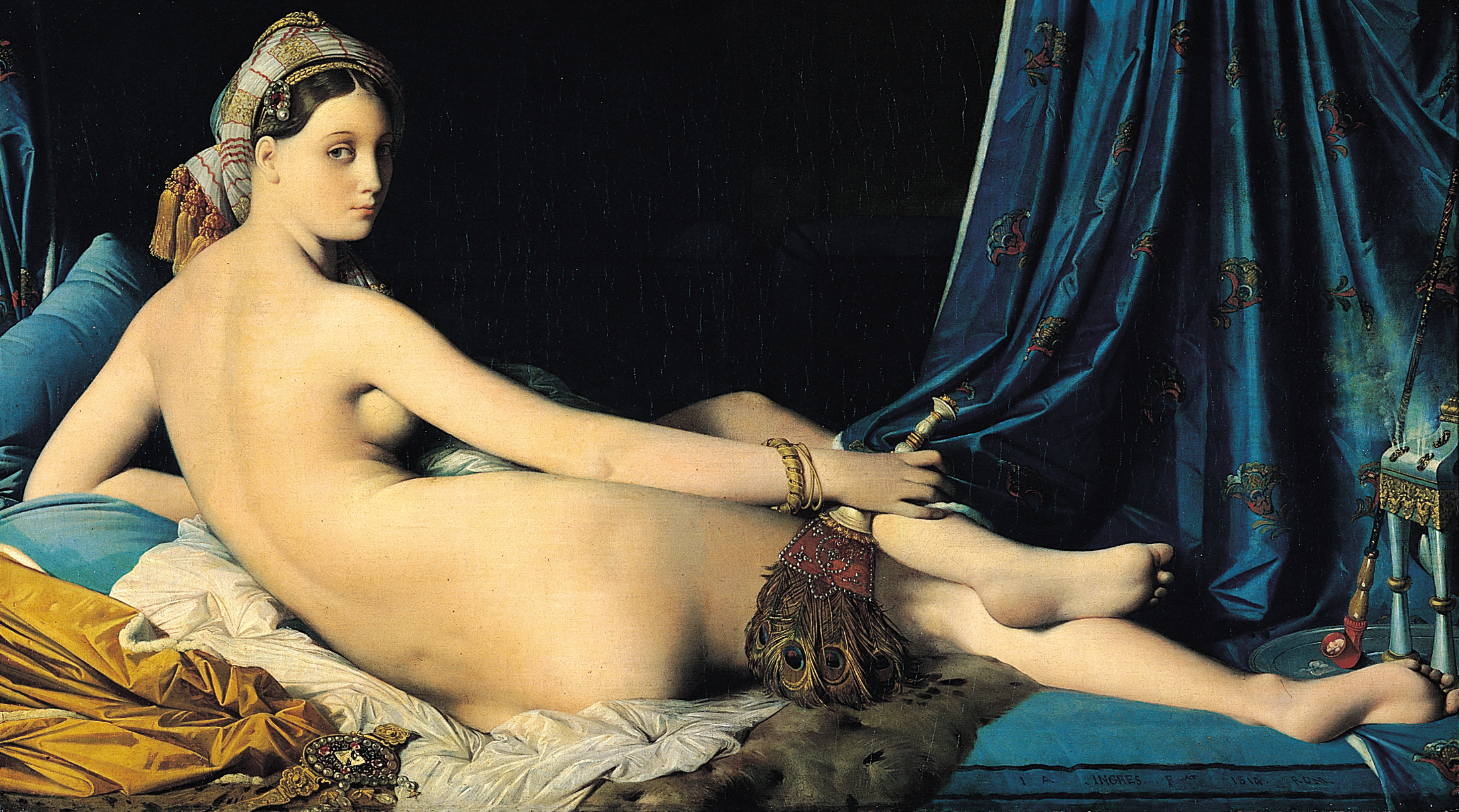

Jean-Auguste-Dominique Ingres, La Grande Odalisca, 1814, part.

Ogni volta che dico che sono favorevole al doping, saltano tutti.

Saltano se stanno seduti sulla sedia.

Saltano se stanno all’impiedi.

Siccome non vedo che cosa ci sia da saltare, cerco di spiegarmi.

E dico che nessuno si sposta più di tanto, e tantomeno salta, quando il jazzista o il cantante che fa blues, rock, pop o quello che vi pare sale sul palco un po’ high.

Tutti pensano, al contrario, che sia normale.

Cioè il pubblico sta lì che applaude e si scalda e nemmeno si scoccia se aspetta e lui esce fuori dal camerino solo quando è pronto ad affrontare quella folla essendo entrato in uno stato di qualche alterazione dovuta a qualche sostanza.

Lo stesso vale per l’artista, se è un po’ sopra le righe, tanto meglio, fa più irregolare.

Allora non capisco perché non possa doparsi il ciclista, lui sarebbe condannabile se mettesse un motorino nascosto nella bicicletta.

Né capisco perché non possa doparsi l’atleta che corre i 100 metri, a me sembra che stia già in un’altra dimensione, uno che li copre in 9,58 secondi ha in sé, basta guardarlo, qualcosa di non umano.

La risposta che mi danno di solito è che lo sport deve essere eticamente immune da queste contaminazioni.

Per esempio il calcio.

E come no.

Basta leggere la voce Juventus di quell’interessante studio messo a punto da uno storico, che si chiama Adamo, e da un neuropsichiatra, che si chiama Benzoni, e lo studio si intitola Psychofarmers®, per venire a sapere che gli armadietti bianchi e rossi della casa della Vecchia Signora rigurgitavano di farmaci non proprio destinati a curare le infreddature.

Ci fu un processo per frode sportiva; ci fu il sollievo di Zidane, che, passato al Real Madrid, si dichiarò contento di dover prendere (finalmente) solo vitamine; ci fu l’enigma Del Piero, che, da grande campione, divenne dopo il fattaccio solo un discreto giocatore.

Vi sto dicendo che mi sono informata.

Fosse per me, tutti si potrebbero dopare serenamente. Quando si tratta di stare in forma, non vedo il sottile confine fra un farmaco e un altro.

Un compagno di scuola di mio fratello si avventurò sulla strada del culturismo.

Dopo poco, tutte le giacche gli diventarono strette e cominciò a essere chiamato al cinema per piccole parti.

Una volta venne a passare qualche giorno da noi in vacanza.

A parte il carattere, che tendeva allo svagato, il fatto di dovergli somministrare i pasti mi sfiniva: ditemi voi se otto uova sode e tre etti di bresaola, tutto insieme, non sono una forma di doping pure loro.

Io non sono una tossica.

Io marcio a camomilla.

Mi è capitato però più di una volta di frequentare tossici, a scuola e nella professione, anche perché in certe situazioni, o frequenti loro, oppure non frequenti nessuno e ho impiegato un sacco di tempo a decidere che era possibile anche non avere quel genere di amicizie.

O non averne affatto.

Il discorso che sta alla base di tutto, dunque e però, è perché la gente si droga.

Sto leggendo un libro che si occupa del tema.

Ha impiegato otto anni a metterlo insieme una studiosa che si chiama Cécile Guilbert, che l’ha intitolato, guarda tu, Ecrits Stupéfiants, Scritti Stupefacenti.

Ha impiegato otto anni a metterlo insieme una studiosa che si chiama Cécile Guilbert, che l’ha intitolato, guarda tu, Ecrits Stupéfiants, Scritti Stupefacenti.

Il libro ha 1.401 pagine.

Ho letto una recensione e me lo sono comprato subito. E ho pure intenzione di studiarmelo per farci almeno una lezione.

La bibliografia è abbondantissima.

Nell’elenco dei nomi, i nomi ci stanno praticamente tutti.

Stiamo parlando di creatività, argomento che mi sta molto a cuore.

Lei è una saggista, quindi si occupa di letteratura.

Cécile

Ma, intanto, ci indica una strada e insegna un metodo.

Lei comincia col dire che non ci si droga per soffocare le domande della coscienza o la voce della ragione (tesi di Tolstoj, da lei definito un «piatto moralista»), bensì per «aumentarsi: in sensazioni, in conoscenza, in potenza. Ma anche per dolore e dispiacere, curiosità o gusto del frutto proibito», per provare altro e sentire altrimenti rispetto all’ordinario e aprirsi «a una forma differente di coscienza e di pensiero, né cognitico, né discorsivo».

La Grande Odalisca di Ingres, che vi mostro qui dopo avervene anticipato in apertura un dettaglio, è certamente, nella storia dell’arte, una delle immagini più intrise di un sentimento doppio, ugualmente legato al Neoclassicismo, di cui esalta la forma e l’idealizzazione, e al Romanticismo, che qui si respira nell’esotismo della composizione.

Jean-Auguste-Dominique Ingres, La Grande Odalisca, 1814

Siamo davanti a un languido nudo in un interno sontuoso.

Lascio perdere le magnifiche deformazioni fisiche di lei, la schiena troppo lunga, il seno destro attaccato un po’ troppo sotto l’ascella, tutti espedienti che fanno scivolare la luce su questo corpo che esprime una forma astratta di erotismo e vi dico di guardare con me il ventaglio di piume di pavone, il turbante, che l’artista sfila al suo amato Raffaello, le grandi perle del fermaglio e, soprattutto, per quello che ci interessa oggi, l’hookah, con cui ho aperto.

Di che cosa si tratta. Di una pipa per l’hashish e l’oppio.

E siamo entrati nel vivo del discorso.

La droga è un fenomeno di ordine universale, una costante antropologica, è usata storicamente per finalità sacre, rituali, terapeutiche, oggi il suo utilizzo è diventato «ricreativo o festivo».

Come sanno benissimo i miei studenti, che mi sembra facciano parte di quei 160 milioni di persone al mondo che consumano la cannabis, detta anche canapa indiana.

Da che lo vedo.

Dalla «mollezza pigra e sognatrice» che esprimono in gran parte, da quel loro costante décalage un po’ ovattato, dal fatto che reagiscono poco o con qualche secondo di ritardo e danno spesso l’impressione di stare in aula solo perché devono starci.

A parte che trovo parecchio fastidioso che qualcuno debba aiutarsi in qualche modo per ascoltare una mia lezione, il fatto è che io mai e poi mai continuerei a stare in una situazione standoci dentro e cercando di sfuggirle, insomma, io farei qualunque cosa per fuggire sul serio.

Certe sostanze, ci dice Cécile, favoriscono certi generi letterari:

1. l’oppio dona una vena lirica e poetica

2. la morfina provoca molti diari, arriva a fine secolo e dà vita a narrazioni sfrenate, sensazionalistiche, molto sorprendenti

3. l’eroina chiama a sé racconti di decadenza

4. la cannabis, come l’oppio, è una droga molto ricca

Sorpresa sorpresa: la cocaina, che è uno psicostimolante, non provoca quasi niente di interessante, è il vero specchio di ciò che è diventato l’Occidente, capitalista, performante, cerca coca e beve Cola.

Comunque: quante vie di fuga, eh.

(Una delle mie fughe predilette è quella letteraria).

Inoltre, i corpi contemporanei sono resi densi dalle loro sensazioni, pieni come sono di cibo, alcol, divertimento, sollecitazioni.

E io aggiungerei anche: farmaci diversi.

Se penso a quello che ho io sul tavolo della cucina e nella mia stanza da bagno fra integratori, vitamine, ricostituenti e ristabilitori di flora di tutti i generi, e, ripeto, io marcio a camomilla, l’armadietto di casa Juve mi sembra un tantino spoglio.

Ma, ve lo dico subito, così nessuno si culla in false illusioni: se uno non sa scrivere, non c’è nessuna droga che lo doterà di una scrittura geniale.

Gestito, manomesso, stimolato, invocato, rincorso, il talento, o ce l’hai o non ce l’hai.

E questa mi sembra la vera notizia del giorno.

Ora vi propongo tre schede di tre autori che amo, che possono essere esemplari e che la dicono lunga su come si sta al mondo: bene o malissimo.

Honoré de Balzac (1799-1850)

Novanta chili per un metro e cinquantanove di altezza.

90 kg per m 1,59, così si legge meglio.

Una criniera da leone.

Girava con un bastone da passeggio che aveva un diametro di diciotto centimetri (cm 18).

Monumento a Balzac di Auguste Rodin fotografato da E. Steichen, 1898-1909

Piaceva alle donne. Ah, le donne.

Piaceva alle donne per la sua genialità e per lo sguardo di fuoco.

In particolare, come diceva lui, piaceva alle donne che «potevano scodinzolare solo nella seta». Gli piaceva anche mostrare le sue conquiste.

Balzac ha un comportamento dispendioso e irrealistico, gli piace il fasto, predilige l’apparenza.

È dotato di una volontà indomabile e di una formidabile energia: in vent’anni scrive centosettantacinque volumi, fra i quali novantun romanzi.

Coltissimo, amava la vita a dismisura.

Quando Rodin, il più grande scultore della modernità, gli fa il monumento, tira fuori una massa indistinta, avvolta in un mantello, in una parola: fallica. Non vuole dedicargli un ritratto, ma un concetto.

E abbiamo scoperto il segreto del suo fascino.

Nonostante il frequente cambio di indirizzo per sfuggire ai creditori, a Parigi c’è una sua casa, che oggi è completamente assorbita dalla città ma che quando ci viveva lui, essendo a Passy, era un po’ in campagna.

Maison de Balzac, Parigi

È un posto incantato, una volta, seguendo l’ispirazione di un manifesto di una mostra, ci sono andata.

Trasformata in museo, ha conservato un fascino che è difficile trovare in altre residenze di letterati.

Davanti alla scrivania dove il genio scriveva mi sono commossa.

Balzac è molto interessato all’oppio, al quale ha consacrato parecchi testi.

Partecipa poco alle riunioni del Club des Haschischins all’Hôtel Pimodan ma assaggia la cosiddetta «confiture verte», la marmellata di hashish rialzata da altri ingredienti, zucchero, vaniglia, cannella, pistacchi, mandorle, muschio.

Sembra che fosse di sapore ottimo, al punto che se ne potevano consumare anche trenta grammi, sul pane o nel caffè.

(Il pensiero corre rapidamente alla medicina dal sapore cattivo, corretto da qualcosa di dolce. Perché la pillola vada giù, basta un poco di zucchero).

Balzac racconta le sue esperienze nelle lettere alla contessa Hanska: ha preso dell’hashish il giorno prima, ha resistito, ha un cervello forte e avrebbe avuto bisogno di una dose maggiore, dice che ha comunque sentito voci celesti e visto dipinti divini, che le dorature della casa erano di uno splendore inaudito. Ma che da quando si è svegliato, continua a dormire ed è senza volontà.

Si lamenta di aver dormito tutta la giornata, di non poter lavorare, dice alla donna che lei è il suo hashish, che questa sostanza in due anni rende imbecilli, che si sta lì senza sapere niente né delle pene, né dei piaceri della vita, che se lei non volesse più saperne di lui, lui avrebbe con l’hashish la sua soluzione.

Lo ha provato apposta.

«La canapa conteneva la fine dell’uomo».

E inoltre, la cosa più notevole: «il vero scrittore non ha bisogno che dei suoi sogni naturali e non vuole vedere i suoi pensieri influenzati da un agente esterno, qualunque esso sia».

Charles Baudelaire (1821-1867)

Il più moderno dei moderni.

Un dandy, un maledetto, un traduttore, una specie di Cesare Pavese dei suoi tempi, come Pavese autore di un diario ogni parola del quale ti entra dentro per trafiggerti l’anima.

Con Alceo, il più grande cantore del vino di tutti i tempi, uno che amava andarsene a spasso, uscire la sera, ubriacarsi, occuparsi di arte, uno sempre con problemi di denaro, uno che si è inventato lo spirito malinconico di Parigi, che dopo di lui non è più stata la stessa e che oggi vediamo ancora attraverso i suoi occhi.

Charles Baudelaire fotografato da Nadar nel 1855

Consumatore occasionale di cannabis, Baudelaire fu un oppiofago dipendente, tale e quale a De Quincey, di cui fu traduttore.

Iniziato dapprima all’hashish da un compagno di studi, occupa un alloggio all’Hôtel Pimodan.

Ciò nonostante, si dice che si presentasse di rado al Club des Haschischins, che stava nel medesimo stabile. Vatti a fidare.

Ne I paradisi artificiali, però, si esprime da esperto. C’è proprio Le poème du hachisch, che è una specie di guida per gli ignoranti stilata da un adepto.

Chissà se ci saranno sogni prodigiosi o allucinazioni.

C’è da chiedersi se fra il sonno, «questo viaggio avventuroso di tutte le sere», e l’hashish ci sono delle affinità.

Baudelaire esplora i sogni, li divide in due categorie, quelli pieni di vita quotidiana e quelli assurdi e imprevisti, che lui considera il lato soprannaturale dell’esistenza. Certe volte questi ultimi sono così assurdi che si capisce come gli antichi abbiano potuto ritenerli divini.

Nell’ubriachezza dell’hashish, lui usa proprio il termine ivresse, non si esce dal sogno naturale, solo, i colori sono più intensi, i concetti più rapidi. Praticamente si tratta del medesimo uomo aumentato, del medesimo numero elevato a una potenza molto alta.

Si arriva a una sensibilità eccessiva, insomma, nell’hashish non c’è «assolutamente niente altro che il naturale eccessivo».

Esso è uno specchio ingranditore, ma pur sempre uno specchio.

Dà anche indicazioni igieniche. Meglio avere lo stomaco libero per lasciare al veleno (lo chiama così, poison) tutta la sua libertà d’azione, dunque, si può spostare il pasto sostanzioso verso le nove o le dieci di sera, prendendo dopo un’ora una minestra leggera.

La «confiture verte» è grande come una noce, ha un odore singolare che può suscitare repulsione o nausea, cosa che accadrebbe anche con l’odore più gradevole portato al massimo della sua forza.

Un cucchiaino di felicità, con tutte le sue ubriacature, tutte le sue follie, tutte le sue puerilità.

Interessante concezione della felicità vista da un letterato spesso infelice.

Mandate giù senza preoccuparvi, al massimo domani avrete un po’ di fatica nervosa.

In vettura, si parte.

Rispetto al viaggiatore ordinario, voi avete il singolare privilegio di ignorare dove state andando.

Però, gratta gratta, pure se Baudelaire ha dato alla droga «ses lettres de noblesse poétique», cioè una specie di certificato di nobiltà, facendo nascere da essa analogie e corrispondenze, lui rimane un cantore dell’ubriacatura in sé, senza attardarsi su una sostanza precisa, ritenendo anche di poter sostituire al vino sia la virtù che l’erotismo.

Oppure, meglio ancora, la poesia stessa.

Françoise Sagan (1935-2004)

Enfant terrible della letteratura francese, da me scoperta quando avevo quindici anni, con una fascinazione che ancora perdura.

Devo a lei la mia mania di Parigi, che è uno dei punti più intoccabili della mia esistenza.

Lei pubblica a diciannove anni, avendolo scritto a diciotto, il suo romanzo d’esordio, Bonjour tristesse, che ho riletto l’estate scorsa e che ho trovato, una volta di più, bellissimo.

Françoise Sagan, 1955

Creatura di leggerezza e irresponsabilità, di eleganza e discrezione, diventa in breve famosissima, approfittando della gloria per fare quello che più le piace fare: la festa.

Guida le sue Ferrari a piedi nudi, si ubriaca, riesce a sposarsi due volte, a fare, una delle due volte, un figlio, diventa prima ricca, poi povera, va a letto con uomini e con donne, muore in povertà come si addice a un’eroina romantica.

Molto prolifica, raggiunge vette altissime almeno quattro volte. Le altre, uno le perdona il bersaglio non del tutto centrato perché la sua scrittura rimane lieve come un soffio e i suoi personaggi, indimenticabili.

Dichiara che ci si droga perché la vita è noiosa, le persone faticose, perché non ci sono più grandi idee da seguire, perché si manca di entusiasmo.

Bella e spietata analisi anche di come siamo combinati noi oggi.

Diventa tossicofila negli anni ’50 a seguito di un terribile incidente automobilistico, dopo il quale rimane molti giorni fra la vita e la morte.

Le fratture multiple alla testa, al torace e al bacino le danno dolori lancinanti. I medici le somministrano del palfium, un potente derivato della morfina.

Gli effetti sono «spettacolari». Ma pericolosi. La dipendenza subentra rapidissima e durante l’estate lei deve sottoporsi a una cura di disintossicazione.

Il diario di bordo di questa terribile esperienza si intitola Toxique ed è corredato da disegni di Bernard Buffet, che raccontano la partecipazione.

- Sagan e Buffet, Toxique, 1

- Sagan e Buffet, Toxique, 2

- Sagan e Buffet, Toxique, 3

«Domenica. Secondo giorno alla clinica. Cielo blu, pioppi che fremono, ma non ho una grande impressione di campagna.

Notte terribile.

All’alba.

Sono dovuta andare a chiamare l’infermiera, di sotto.

…Finalmente, lei ha consultato la caposala (molto bene) e me l’ha data (la fiala). Ma non voglio più essere così martirizzata perché si può fare diversamente.

La sofferenza mi diminuisce.

E mi fa paura…

Lunedì. Ieri ho passato 13 ore senza fiala.

Penso che sia un avvenimento.

Pomeriggio tranquillo, mattinata poetica questo mattino. Vado ad allungarmi su un’aiuola, respirare quest’odore di erba calda..

La sola soluzione è di aspettare che sia veramente doloroso. E non prodigiosamente snervante come adesso. Mi spio: sono una bestia che spia un’altra bestia, in fondo a me…L’umore sale e scende fra due crisi, incessantemente. Rispondere al telefono, conservare quest’aria coraggiosa, spiegare in modo calmo che decisamente così non è sopportabile…Paradisi artificiali della non-sofferenza, non vi conoscerò più».

La cura, dolorosa fino a essere atroce, sarà un fallimento. E il fallimento la porterà verso l’alcol, le medicine e tutte le droghe suscettibili di curare i suoi «bleus à l’âme», i lividi che ha nell’anima.

L’inferno. L’orrore.

Se fumate, provate a smettere di fumare di botto.

Se assumete benzodiazepine, provate a interrompere la somministrazione da un giorno all’altro.

Se siete malamente innamorati, provate a dire non lo/la vedrò più, non sentirò mai più la sua voce.

Infiniti sono i dolori e infiniti sono i modi per curarli.

In questo libro dalle pagine sottili come quelle di un messale, scritto magnificamente, con un’introduzione autobiografica che avvince come un romanzo e capitoli di cui io ho appena cominciato a gustare gli effetti, c’è qualcosa di simile a un manifesto esistenziale: Cécile Guilbert fa capire molto chiaramente che a lei la droga che circola a titolo di decorazione non interessa.

A lei interessa l’esperienza, a lei interessa ubriacarsi d’assoluto, di poesia, di rivolta, lei è pronta a pagare il prezzo del suo stato, essere «incompresa, maledetta, sublime, perduta per tutte le cause tranne che per quella dell’insurrezione verbale».

Non male, per una studiosa seria, che ragiona sulla vita, su quello che ama fare, sulla solitudine, sulla banalizzazione attuale di quelle sostanze che, viste con lei, hanno una vicenda complessiva così letteraria da incantare.

In un’intervista, Cécile dichiara poi che, per lei, la chiave di un rapporto poetico con il mondo, è di trarre il massimo delle sensazioni nell’istante.

Vi ricorda qualcosa?

Forse il carpe diem del nostro Orazio, che, tale e quale ad Alceo e a Baudelaire, cita il vino e incita a limitare la speranza (ah, la speranza) e a essere presenti nel giorno che stiamo vivendo.

Tutto sta, allora, a decorare il nostro giorno attuale con le cose che contano.

Bell’impresa, no?

Talmente bella che torneremo a parlarne.