La vita è priva di senso, lo dicono i filosofi.

E se lo dicono i filosofi, sarà senz’altro vero.

Personalmente, il senso alla vita cerco di darglielo, perché altrimenti perdo l’orientamento. E perdo pure la pazienza.

Il nodo è come. Per esempio facendo attenzione ai segni, riorganizzandoli, cercando di capire se per caso c’è un disegno leggibile che essi formano.

E domenica i segni c’erano tutti e, si capiva benissimo, avevano pure fatto uno sforzo per mettersi d’accordo fra loro.

Bastava ascoltare quello che stavano dicendo.

Adesso vi racconto.

Di solito mi regalo un viaggio estivo il giorno del mio compleanno, il 23 marzo. Ci sono cinque mesi circa prima della partenza, quindi ho poi tutto il tempo di mettere a punto un programma ben fatto.

Quest’anno mi sono anticipata, evidentemente avevo bisogno di distrarmi, e ho messo tutto a posto già il 17 febbraio.

Nessuna difficoltà a scegliere la mia destinazione, sono una donna abitudinaria, faccio sempre le medesime cose e, come i gatti, amo ritornare nei posti che mi piacciono.

E poi viaggio per studio, non per riposarmi o divertirmi.

Se voglio riposarmi e divertirmi, me ne resto a casa mia, dove mi riposo e mi diverto meglio che altrove.

Stavolta, però, avevo deciso di cambiare albergo, anzi, se non ricordo male, è stato proprio il desiderio del nuovo albergo a farmi anticipare il regalo di compleanno.

A suggerirmi la scelta, oltre a un invitante articolo su un blog e a un sito bellissimo, era stato il nome della strada: rue Édouard Manet.

Adesso ascoltatemi bene.

La relazione con un artista, lo sapete anche voi, si costruisce nel tempo, è un po’ la medesima cosa che accade con le persone.

L’artista diciamo che è un po’ più complesso di una persona, chiamiamola, normale, proprio perché agisce nella sua esistenza in un modo che lascia una traccia profonda, che va indagata, percorsa, insomma, ci sono artisti apparentemente semplici, ai quali ci si interessa facilmente, e ci sono artisti complessi, stratificati, difficili, questo lo sapete pure voi.

E io, qui, vi sto parlando da professionista dell’immagine, quindi, da persona che si occupa di artisti in modo continuato, cercando di entrarci dentro e di capirli.

Ammesso che sia possibile.

Almeno, provando ad avvicinarsi, a mettere delle parole sulle immagini che essi generano.

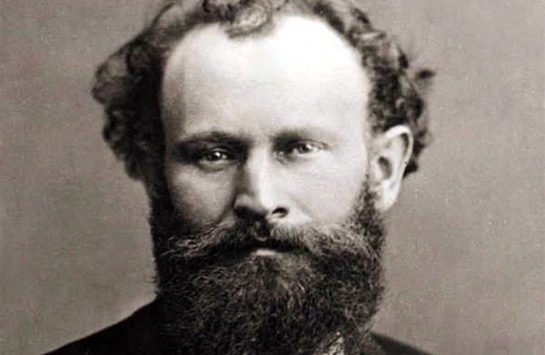

Con Manet il rapporto è stato intricato, non sto dicendo tortuoso, sto dicendo che non è filato liscio come l’olio, ma ha funzionato un po’ per accumulazione.

Per prima cosa mi sono dovuta liberare di tutto quello che sapevo. E già questo non è stato facile.

Poi, sono andata a conoscerlo. Nel senso che l’ho un po’ inseguito lì dove stava. Ho anche visto alcune mostre importanti, nessuna delle quali era stata organizzata in Italia.

La professione si è sistemata dandomi la possibilità di frequentarlo.

Lui è vario e complesso.

Enigmatico, elusivo, capace di toccare tutti i generi, per niente dogmatico, riluttante a teorizzare (quindi, non ti aiuta con le chiacchiere), radicalmente libero dalla tradizione letteraria, assolutamente moderno.

Inoltre. Uno di famiglia ricca, che a trent’anni eredita una fortuna considerevole; una figura di man-about-town; uno che apprezza gli onori e il successo e che non è a suo agio nel ruolo dell’artista ribelle; un pittore nervoso, «irresistibile in tutto»; un «homme à femmes».

Insomma: un impeccabile seduttore.

Vi faccio vedere subito il mio Manet prediletto.

Édouard Manet, Gare Saint-Lazare, 1873

In esso c’è tutto: il treno, dunque, la contemporaneità di una città in evoluzione trascinante; una donna che smette per un attimo di leggere per guardarci; una bambinetta affascinata dal vapore con un nastro sull’abito che la trasforma in farfalla; un gioco di richiami cromatici che incanta (abito bianco con fiocco blu; abito blu con profili e bottoni bianchi; nastro nero nei capelli e cappello nero con fiori eccetera); assenza del soggetto dichiarato nel titolo, perché la stazione c’è ma non si vede; il cagnetto con l’espressione da babbeo che hanno sempre i cuccioli quando dormono che ci intenerisce.

Il dipinto sta a Washington, dove io l’ho visto la prima volta. Poi, però, come accade con un amico, l’ho ritrovato da altre parti.

Uno che può stare alla pari di Manet è Courbet.

(E pure con Courbet ho una vicenda complessa).

Diciamo che i due condividono un analogo appetito per l’esistenza, un’avidità di vita che si sente a pelle.

Mettetevi davanti a uno dei loro dipinti. Liberatevi da tutto quello che sapete. Apritevi all’esperienza dell’arte.

Ve ne accorgerete anche voi, e facilmente.

I due hanno 13 anni di differenza (il primo è del 1832, l’altro del 1819), che non sono pochi, soprattutto in un momento di rivoluzioni artistiche prepotenti, però hanno molto in comune.

Nel senso che non si sa dove collocarli.

Se Manet al Musée d’Orsay che, come sapete, è noto come museo degli Impressionisti, ci può pure stare, Courbet, invece, davvero avrebbe bisogno, come ha scritto qualcuno, di un luogo a mezza strada fra esso e il Louvre.

Sono entrambi dei pittori tendenzialmente realisti, Courbet in modo più accanito. Per esempio, quando gli chiesero di inserire degli angeli in un dipinto per una chiesa, rispose: «Non ho mai visto angeli. Tu fammi vedere un angelo e io te lo dipingo».

Manet ha dipinto angeli, per la precisione in un Cristo morto del 1864.

Courbet, altro «homme à femmes», è più esplicitamente erotico.

Anzi, certe volte è erotico in modo talmente manifesto da diventare, non dico imbarazzante, ma, almeno, privato.

Manet è eroticissimo, ma, con lui, l’erotismo devi un po’ cercartelo, perché è più galante, seduce in modo meno diretto, ti avvolge come in un filo di seta, tu lo guardi e capisci che non hai scampo.

Inoltre è un malinconico, laddove Courbet è talmente esuberante da non essere quasi capace di un sentimento ambiguo e sottile come la malinconia.

Dal punto di vista delle amicizie letterarie, Courbet ha potenti implicazioni con Baudelaire. Manet, con Zola.

Un poker d’assi, sarete d’accordo.

Questo tanto per raccontare qualcosa in proposito.

Se faccio una lezione su Manet, e se faccio una lezione su Courbet, mi fa piacere esordire raccontando la relazione che ho con loro, in fondo do un’interpretazione che, per quanto professionale, è soggettiva, quindi, mi sembra corretto.

Inoltre, la relazione fra me e i miei artisti evolve, proprio come evolvono i sentimenti, quindi non farei oggi una lezione simile a quella che ho fatto, mettiamo, un anno fa.

Stupore e rischio dell’occuparsi di arte.

Ma torniamo al punto.

Da un pezzo avevo un appunto su un file che aggiorno e che sta in una cartella che si chiama Parigi, o cara. Attacco di un’aria de La Traviata, in zona, d’accordo, terminale, ma ancora intrisa di speranza.

Il minimo che si possa chiedere alla vita, no?

(A me La Traviata mi strazia ogni volta che la sento, mi strazia pure se so come va a finire, anzi, proprio perché so come va a finire, mi strazia ancora di più. Una volta ascoltavo alla radio l’ultimo atto e, accucciata sulla lavastoviglie con gli occhi che colavano lacrime mentre Violetta moriva, ho preso un flacone alla cieca e ho versato nello sportelletto il detersivo per la lana invece del brillantante. Non sto a raccontare quello che ho penato per salvare l’elettrodomestico dal sabotaggio causato dall’ardore della mia partecipazione al dramma).

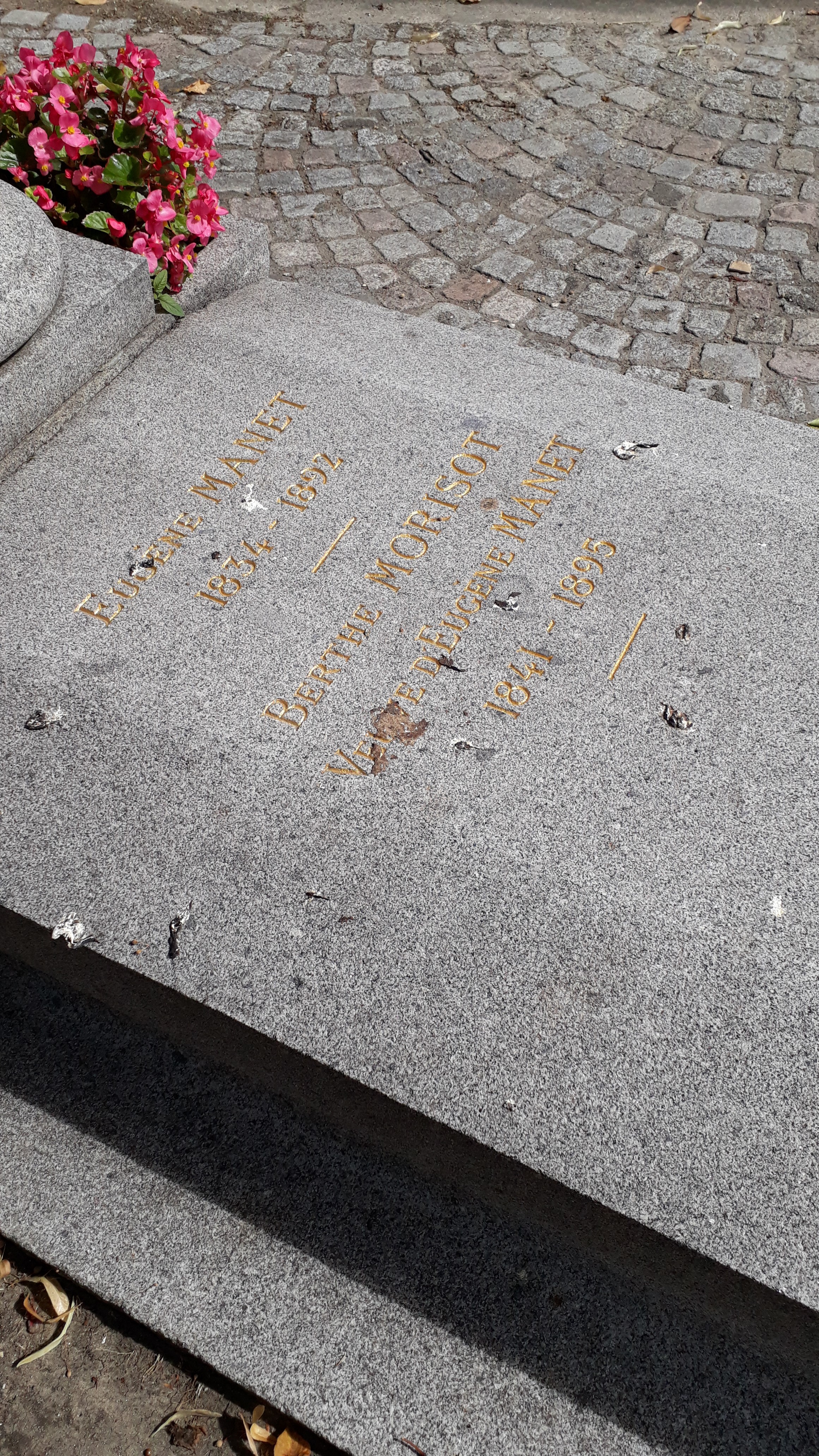

L’appunto diceva: « Tomba Manet Cimitero Passy».

Confermo di essere una gotica e di andare regolarmente per tombe.

Ma non ero mai stata al cimitero di Passy. Evidentemente aspettavo l’occasione.

Eccola, l’occasione.

L’albergo in rue Édouard Manet.

Decido, allora.

Parigi. Mattina di fine agosto, sole e freddo, ho addosso la t-shirt che ho comprato ieri, marine, identica a quella grigia che ho preso due anni fa, mia madre avrebbe chiosato così hai il cambio, penso a mia madre?

No, per niente.

Così, ogni tanto mi viene in mente.

Il mio piumino, quello leggero che non so mai quando indossare dalle mie parti, sulla t-shirt ci sta benissimo, metto e levo per tutta la giornata, la temperatura sale e scende.

Settembre mi guata.

Quest’anno, poi. Con tutti i cambiamenti cui vado incontro.

Uno stato d’animo altalenante.

(Che ne sarà di me?).

Prendo la linea 6 della metropolitana a Place de l’Italie. Direzione Étoile Charles de Gaulle. Devo scendere a Trocadéro, ho calcolato tutto.

Il percorso è un po’ sopra e un po’ sotto, a un certo punto appare la Tour Eiffel e i turisti si precipitano fuori.

Passy. Bertolucci ci ha girato Ultimo tango. C’è la casa di Balzac, dove tempo fa ho visto una mostra squisita, che mi ha segnata e sulla quale ho lavorato tanto. Questo per dire che il luogo non mi è estraneo.

Il cimitero di Passy è anticipato da una grande porta del 1934 dell’architetto Berger.

I palazzi si affacciano su di esso, questa cosa non finisce mai di stupirmi, il luogo dell’editto di Saint Cloud, per intenderci quello che imponeva le sepolture fuori dai centri abitati e che è all’origine del Dei Sepolcri di Foscolo, con i balconi sporti sulle tombe.

Certo, un posto tranquillo. Mi chiedo se in inverno si sentono voci notturne e, in estate, se si sente odore di morto.

Mi inerpico un po’ in salita, ho visto la pianta, so che devo andare alla divisione IV, tomba 71.

Eccolo.

Le tombe sono un po’ come le case, infatti di ultima dimora si parla, insomma, sono l’autoritratto di chi ci è sepolto.

Le tombe sono un po’ come le case, infatti di ultima dimora si parla, insomma, sono l’autoritratto di chi ci è sepolto.

Quella di Manet è classica e serena, su una colonna c’è il suo busto in bronzo, sulla lapide ci sono dei nomi con le lettere in oro.

Adesso ve ne parlo.

Nel silenzio del cimitero, nel sole di fine agosto che splende, nell’assoluta assenza di qualunque tipo di turismo, fosse pure quello coltivato che va cercando un senso ai viaggi, mi tengo addosso il piumino e mi chino sui fiori.

Li accarezzo.

Depongo un bacio sul nome dell’artista. Lo ringrazio di tutto quello che mi ha dato e che promette di darmi.

Édouard Manet, Ritratto di Zola, 1868

Morto a 51 anni, devastato dalla sifilide, come in tanti all’epoca, con l’amputazione di una gamba una settimana prima del decesso, ha concluso in dolore e pena i suoi giorni.

La bara è stata portata, fra gli altri, da Zola, cui l’artista aveva fatto il bellissimo ritratto, pietra miliare della storia dell’arte.

Il suo ultimo lavoro, il suo vero testamento, è a Londra, nel raffinato Courtauld Institute.

Édouard Manet, Un bar alle Folies-Bergère, 1882

Ogni volta che tento di spiegare quest’opera, mi rendo conto di quanto sia importante il pubblico che ho davanti.

(Il pubblico migliore è quello che si lascia portare come da un’onda da quello che racconti).

Nella raffigurazione estrema di un luogo amato, mondano, quindi vibrante di possibilità e di incontri; nella fatica della realizzazione del dipinto, eseguito in atelier, con la barista che ha fatto da modella; nella successione magnifica delle nature morte in primo piano, con la firma dell’artista sull’etichetta dell’ultima bottiglia a sinistra; nello scintillare delle luci, alcune ancora a gas, altre già elettriche; nei piedi dell’acrobata sul trapezio in alto a sinistra; nel gioco dello specchio, nella realtà pre-cubista di cui l’artista intuisce l’esistenza, in tutto questo c’è l’addio di Manet al mondo.

Talvolta ho paragonato questo suo sentimento a quello di Mario Cavaradossi della Tosca che, condannato a morte, nell’aria E lucevan le stelle si stacca a fatica, in un ricordo torturato in cui si mischiano i profumi fragranti, quello della terra e quello di lei.

«E non ho amato mai tanto la vita».

Manet ha avuto molte modelle.

La prediletta è probabile che sia stata Berthe Morisot, anche lei pittrice, diventata poi moglie del fratello Eugène.

Ed è a questo titolo che la incontro in questo medesimo posto.

Non sapevo che lei fosse sepolta con lui.

Mi chiedo da sempre che cosa ci sia stato fra loro due, anche se lo so benissimo e se evito di parlarne.

Accarezzo anche il nome di lei.

Édouard Manet, Berthe Morisot con il mazzo di violette, 1872

Édouard Manet, Mazzo di violette e ventaglio, 1872

Manet è stato un gigante della natura morta, l’ha strappata a un ruolo che era diventato femminile e secondario, ha dipinto un asparago, un limone, il mazzo di violette che Berthe aveva appuntato sul petto e ha trasformato cose piccolissime in oggetti d’arte fantastici e inafferrabili per quanto sono profondi.

Tornare alle nature morte di Manet, sempre.

Un po’ aiuta a capirlo.

Vado a farmi un giro, incontro un giovane uomo persiano con bellissimi occhi neri che è seduto su una pietra e che veglia la tomba di una ragazza, una delle poche su cui c’è una fotografia.

Lei è bellissima.

Gli chiedo se è lì per lei, lui mi dice di sì, lei è Leila Pahlavi, figlia dello scià di Persia e della terza moglie Farah Diba. Si è suicidata nel 2001, era depressa e ha preso troppe medicine.

Lui si toglie gli occhiali da sole per parlarmi. Io tengo i miei e un po’ mi vergogno.

Gli chiedo se hanno avuto una storia d’amore. Gli chiedo ogni quanto lui viene qui.

Lui mi risponde che no, erano solo amici e lui viene qui tutte le settimane.

Gli dico che lei è una meraviglia, che sono desolata, e dispiaciuta, e che vorrei poter fare qualcosa per questo grande dolore.

Per un attimo, la fine del mese di agosto si incendia di sentimenti.

Mi stacco a fatica.

Accarezzo anche quella lapide.

Ripasso da Manet e famiglia. Ho guardato la pianta, decido di prendere la RER fino al Musée d’Orsay, devo attraversare il ponte di Iéna, arrivare alla Tour Eiffel e proseguire.

La folla è ridiventata tale, stanno tutti lì sotto, la città è immensa, devo raggiungere la fermata.

Mi siedo su una panchina sul Quai de Branly, ho già visto il museo di antropologia di Jean Nouvel e non mi è piaciuto per niente.

Tira vento, sono sfinita dall’emozione, mi rimetto il rossetto e mi rimetto in cammino.

La RER, lì, è sospesa. Prendo il 63 su indicazione di una signora gentilissima, chiacchiero con l’autista che fa finta di parlare l’italiano e prende il microfono e mi dà il benvenuto a bordo come fa il comandante in aereo.

Non mi era mai successa una cosa del genere.

Tu pensa a un autista dell’Atac che dice che bello, c’è una signora di Roma qui con noi che va a vedere cose d’arte.

Al Musée d’Orsay entro come sempre mostrando il tesserino AFAM, non faccio nemmeno in tempo a dire che sono professore eccetera che quello già mi ha aperto il tornello e mi ha detto: «Bonne visite!».

Édouard Manet, Olympia, 1863, part.

E una buona visita faccio.

Cerco Manet, che è disseminato dappertutto, al quale cambiano posto di continuo, ritrovo la carne della donna nuda del Déjeuner sur l’herbe, Olympia mi sembra bellissima, è bastato (è bastato) liberarmi di tutto quello che avevo studiato per abbandonare l’idea che lei fosse poco avvenente, dio, quante cretinate sono scritte sui libri. E quante se ne dicono.

Il gattino nero è identico alla mia gatta nera Perlascura quando aveva tre mesi.

A Manet piacevano i gatti, li ritrae spesso.

Hanno riportato al suo posto il gigantesco Atelier di Courbet, l’anno scorso avevano appena finito il restauro e stava ancora nell’ultima sala in fondo, me lo guardo in ogni dettaglio, mi accorgo con stupore che la modella nuda sui seni gonfi ha delle vene bluastre, cioè l’artista ha notato e ha fatto notare a noi che il sangue ha un suo sistema che percorre il corpo e che ogni tanto affiora, in questo caso quando il corpo esibisce il suo rigoglio.

Gustave Courbet, L’Atelier du peintre, 1855, part.

Non so quanto altro tempo resisto, forse è ora di chiudere qui, c’è anche una mostra deliziosa sulla scultura policroma, esco dieci minuti sulla terrazza al quinto piano, quella della galleria degli Impressionisti e guardo il panorama.

In alto davanti a me c’è il Sacre-Coeur, dove Amélie tende le trappole della sua storia d’amore con Nino.

Scatto anch’io una fotografia, quanto sei bella, Parigi mia.

E quante belle sorprese mi riservi sempre.

Ci ho pensato un po’, onestamente, pochissimo. Ho deciso di cenare in albergo al mio solito tavolo.

Prenderò un primo calice di rosé, come si usa qui, finché è estate si osa il rosa.

Nella mia giornata dedicata, nel mio gioco di frammenti che provo a ricomporre per dare un senso a quello che faccio, ho aggiunto un tassello in più alla mia conoscenza del mio artista straordinario che, in questo momento, mi sembra un po’ meno enigmatico, un po’ meno elusivo.

Ma è probabile che, visto che sono al terzo calice, il rosé abbia lui la colpa.

Oppure, il merito.

Cosa che mi sembra decisamente più adeguata al mio sentimento.

E pure più seducente.

Édouard Manet 1832-1883