Picasso, Guernica, 1937

‘Solo gli idioti parlano male del grigio’.

Come Arthur Rimbaud ha immaginato il colore delle vocali (A, nera; E, bianca; I, rossa; O, blu; U, verde), così è possibile immaginare il colore di un paese. Lo sostiene in un film (Robert Guédiguian, Le promeneur du Champ de Mars, 2005) il Presidente Mitterrand, più o meno l’ultimo monarca di Francia.

E aggiunge che il colore della Francia è il grigio, che è bellissimo, fatto com’è di mille sfumature: ‘il grigio profondo dei tetti, il grigio gioioso della lavanda di Provenza, il grigio verde della Champagne, il color cadavere della Grande Guerra’.

Incalza Michel Pastoureau: ‘il grigio è il colore che preferisco. Come è il colore preferito di parecchie decine di migliaia di persone nel mondo’.

D’un colpo, ecco spazzato via, e autorevolmente, il luogo comune secondo il quale il grigio sarebbe un colore non amato.

Personalmente lo amo moltissimo, nella mia graduatoria privata lo metto dopo il nero e il rosa e prima del blu e dico subito che potrei vivere senza cinema a colori e solo di fotografia in bianco e nero.

Considerando che i colori sono di rado (diciamolo, quasi mai) sinceri (ogni riproduzione di un’opera di pittura è falsa e solo la visione diretta dell’originale può dar conto di quelli che sono i suoi veri colori), potrebbe essere un’idea quella di tornare, per esempio, ai vecchi sistemi di studio della storia dell’arte, quando le immagini a colori erano rare e quando la riproduzione in bianco e nero apriva la strada all’attesa dell’incontro, che, non appena ci fosse stato, sarebbe stato, esso sì, una rivelazione e un incanto.

Ma cominciamo dal cinema.

Siamo intossicati dal colore.

Prova ne è che far digerire a tanti dei più giovani fra noi (lo vedo con i miei studenti) un film in bianco e nero è spesso difficile. Non ne riconoscono la bellezza, non distinguono un film dall’altro, dicono sì, ma che lagna, appena ci spostiamo dalle loro troppo colorate abitudini, fanno come quelli abituati a troppo zucchero nel caffè o a troppo peperoncino nel sugo della pasta, dicono che non sa di niente.

(Non sanno quello che dicono e fanno).

Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, Casablanca, 1942.

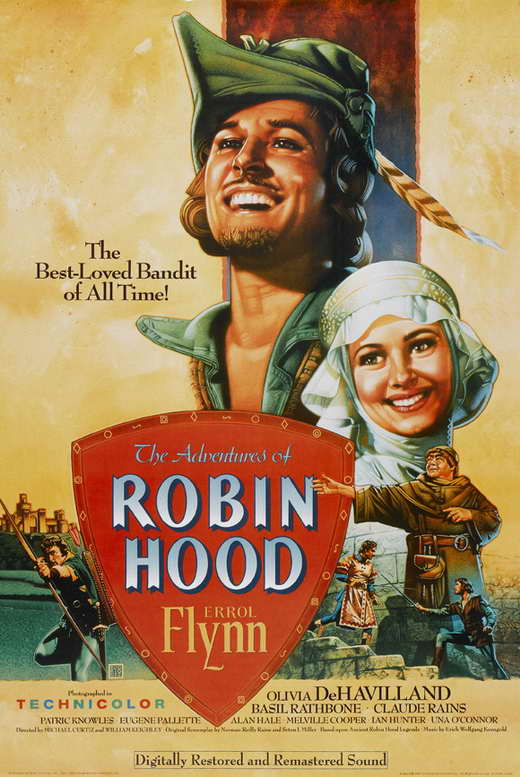

La leggenda di Robin Hood, Michael Curtiz e William Keighley, 1938

La divisione fra il mondo in bianco e nero e quello a colori, poco sentita fino a tempi recenti, si fa particolarmente accesa quando parliamo di film. Dall’inizio si è cercato di dar loro dei colori, casomai applicandoli a mano sulle copie positive (che non sono il negativo). Tentativi volenterosi ma troppo costosi, seguiti da sistemi chimici e poi da vere e proprie tecniche di pittura. I colori che si riuscivano a ottenere erano dei verdastri, seppia, qualche bicromia, dei tono su tono.

Per farla breve, il vero cinema a colori vide la luce poco per volta negli anni ’30 del secolo scorso.

E al pubblico il colore piaceva molto, lo si vide subito con La leggenda di Robin Hood del 1938, innaturale, un po’ strillone e, forse proprio per questo, oggetto di apprezzamento.

Non sono solo infatti i miei studenti a reclamare il colore, gli intossicati stanno dappertutto, voi guardate anche i quotidiani, per tanto tempo rigorosamente in bianco e nero e oggi invasi da improbabili policromie.

‘Presso alcuni cinefili, un certo snobismo (che non mi dispiace) invita a rifiutare di vedere in sala film a colori’ (io sono sempre d’accordo con Pastoureau), anche perché il cinema è ‘storicamente, emblematicamente e mitologicamente’ legato al bianco e nero.

Grandi registi hanno affidato a grandi direttori della fotografia uno studio accuratissimo della luce. Voi prendete Ingmar Bergman, che ha girato con Sven Vilhem Nykvist, il direttore della fotografia più noto al mondo, venti film.

Io ho avuto la mia fase svedese, mi sono chiusa in casa e ho visto e rivisto tutto in lingua originale, è stato un periodo sospeso e staccato dal tempo, per me che sono così mediterranea, uno dei luoghi mentali più accesi dell’esotismo.

(Oggi se qualcuno manifesta perplessità nei confronti del grandissimo maestro svedese, semplicemente, mi arrabbio).

Ingmar Bergman, Monica e il desiderio, 1953

‘…Quando Ingmar iniziò a interessarsi al colore, nulla poté essere lasciato al caso. In collaborazione con la Kodak organizzò un corso di cinema a colori all’esterno della Svensk Filmindustri. C’erano degli esperti che tenevano conferenze e mi vennero dati ben 6.000 metri di Eastmancolor solo per fare delle prove. Imparammo molto. Forse troppo’.

Questo è Nykvist, nella sua bella autobiografia che si intitola Nel rispetto della luce. Il primo film a colori girato dai due è A proposito di tutte queste signore, 1964, che sembrava ‘morto’, ‘di maniera’, con dentro ‘troppa tecnica e poco sentimento’.

Sono prove, esperimenti, si può pure sbagliare, Bergman e Nykvist ripresero a fare film ‘nei quali continuammo a sviluppare il linguaggio del bianco e nero e le possibilità della luce naturale’.

Che, a vedere i risultati, sono infinite e altissime.

Fra film in bianco e nero e film a colori la differenza è grossa. Ce lo dice molto bene Wim Wenders, che ne Il cielo sopra Berlino, 1987, il punto più alto della sua carriera e il momento in cui la città tedesca è stata ripresa in tutta la sua tragica bellezza, che avrebbe perduto di lì a poco e definitivamente, usa entrambe le possibilità, seppure, per noi, quello è un film monocromo.

Ma uno dei suoi angeli (e vi ricordo che gli angeli abitano nella Staatsbibliothek, ovvero nella Biblioteca statale) si innamora della trapezista, che indossa anche lei le ali, e la guarda, e la segue.

E la desidera.

Solveig Dommartin, la trapezista de Il cielo sopra Berlino, 1987

Per avere lei, l’angelo si farà uomo, cadrà sulla terra e avrà una corazza: per rappresentare il passaggio, il regista introduce il colore.

(Se gli angeli vedono in bianco e nero, come si pensa che vedono gli animali, bisognerà decidere a quale categoria ci piacerebbe appartenere).

Gavarni, Grisette, 1841

Della grisette abbiamo già parlato a proposito delle scarpe, che lei portava senza tacco per correre più rapidamente da una parte all’altra della città per raggiungere i suoi innamorati.

Una deliziosa mostra alla casa di Balzac a Parigi ci ha detto tutto quello che volevamo sapere di lei.

Preso il suo nome dalla stoffa grigia con la quale si confezionava il suo abito (la grisette cuce e questo suo mestiere la porta a incarnazioni diverse, tutte venate di coquetterie e di erotismo), la giovane donna è protagonista di tutta una produzione di immagini, letteratura e canzoni che invade il XIX secolo.

Riesce a piacere ‘à peu de frais’, cioè spendendo poco (perché poco ha), usa sempre i medesimi accessori che ci danno la possibilità di riconoscerla, scialle, scarpette, cuffia, abita in una soffitta, che il giovane amante raggiunge di solito dalla finestra per evitare il controllo degli occhi d’Argo della portinaia. E lì deve pure superare ‘la prova delle violacciocche, delle cappuccine, della reseda e degli altri fiori, ornamenti obbligati del balcone della grisette’.

La grisette suscita in me un sentimento di calda e partecipe simpatia: vive fra evidenti difficoltà ma non perde mai la sua speciale bellezza; coltiva l’aspirazione ‘al cachemire delle dame del gran mondo’, ovvero al grande scialle ‘il cui valore si misura dalla natura della lana e della tessitura, dalla molteplicità dei colori e dalla varietà dei motivi’ (e lei è disposta a cadere nell’abisso pur di averne uno); è una veloce, che vuole perdere il minor tempo possibile (e per questo indossa scarpe basse con le quali può correre); è un’autentica ‘bohèmienne’, che divide con il giovane artista ‘ciò che si è deciso di chiamare nella prima metà del XIX secolo quella vita au jour le jour, tutta di capricci e fantasie, la vie de bohème, fatta di récréations, di piccole felicità, anche di grandi dolori’.

Vita che è stata descritta nell’opera seminale di Henri Murger Scènes de la vie de bohème, 1851, un romanzo fragile, inconsistente, dal quale pure Giacomo Puccini, con la complicità di Illica e Giacosa, ha tratto la sua altissima e meravigliosa Bohème, 1896, finalmente il vero canto innalzato a uno stile esistenziale di solito involontario ma oh, quanto suggestivo senza volerlo, dove manca il denaro, i sentimenti sono instabili, gli uomini vanno e vengono e i prediletti fra loro sono quelli che non rimangono e una cuffietta rosa, quella di Mimì, che è una ricamatrice, quindi una grisette autentica (per non parlare di tutte le altre sue qualità in questo senso, dal numero di amanti al davanzale), è per noi una specie di segnale che ci dà la possibilità di riconoscerla.

Lusso e povertà, incisione colorata, 1827

E voglio qui salutare la grisette con un’immagine eloquente, quella del suo stare in bilico fra lusso e indigenza.

Nell’illustrazione di Pierre de la Mésangère Editore, tavola numero 104 de Le Bon Genre, che significa qualcosa di simile a come dovremmo essere, vediamo la sua stanzetta: la finestra riparata dallo scialle, certo non quello di cachemire, ma forse quello arriverà, l’abito e la cuffietta (rosa) allungati fra due sedie, lo specchio con infilate nella cornice due piccole carte, la ‘table de nuit’, che da noi si chiama ‘comodino’, fatta con due cappelliere, una sopra l’altra, con sopra una pochettina da sera che la sa e la dice lunga e poi, se riesco a vedere e a capire, una bottiglia che emerge con il collo da un secchiello che sembra un bicchiere.

E c’è anche un libro, aperto alla pagina che la grisette riprenderà domani.

E, a terra, due scarpette rosa e senza tacco.

Lei dorme in un lettuccio pieghevole, l’orrore, ma questo possiamo perdonarglielo, è l’epoca, poi, chissà.

C’era, c’è, ma io non l’ho più rivisto e non ho nessuna intenzione di cercarlo, un film di Walerian Borowczyk, nome che non so pronunciare e non me ne importa niente, in cui la protagonista, la Regina della notte, che non so quanto avesse a che fare con quella del Flauto magico di Mozart, una creatura, quella del regista polacco, che se ne andava in giro a fare guai (almeno questo mi ricordo) nottetempo (ma pure quella di Mozart, quanto a guai, mica scherza), che a un certo punto dice: ‘Voglio che ci siano dei lussi nella mia povertà’.

Ecco.

Per me questa è la grisette.

E per me questa è la giovinezza: fragile, inafferrabile, piena di miserie ma anche di trionfi, amori, città, case, bottiglie, desiderio (che al singolare, rispetto a ‘desideri’, suona diversamente), sempre in pericolo di fronte all’orrore sublime dell’esistenza, con il tempo che passa, la libertà in pericolo, il sentimento di volere tutto e anche il resto e il rischio, quello, sì, davvero grande, di averlo.

Per poi non sapere che farsene e volere, oltre al tutto e al resto, anche altro.

Dino Buzzati a Milano

Un mattino del febbraio 1960, a Milano, l’architetto Antonio Dorigo, di 49 anni, telefonò alla signora Ermelina.

‘Sono Tonino, buongiorno sign…’

‘È lei? Quanto tempo che non si fa vedere. Come sta?’

‘Non c’è male, grazie. Sa in questi ultimi tempi un mucchio di lavoro e così… senta potrei venire questo pomeriggio?

‘Questo pomeriggio? Mi faccia pensare… a che ora?’

‘Non so. Alle tre, tre e mezza’…

Era una mattina qualsiasi di una giornata qualsiasi. Il lavoro procedeva bene. Dalla grande finestra dell’ottavo piano si vedeva la casa di fronte, una casa moderna uguale alle case intorno, uguale alla casa dove Dorigo si trovava. Abbastanza allegra, tuttavia, in via Moscova, vasto complesso condominiale intersecato da viali-giardino dove potevano parcare le automobili…

Accese la quarta sigaretta, ci sarebbe stato da finire un lavoro ma non ne aveva la minima voglia, dopo tutto non c’era urgenza bastava presentarlo sabato e si era appena a martedì, poi quando gli veniva la voglia di fare l’amore lavorare era molto difficile non che Dorigo fosse un tipo molto sensuale e carico di virilità eppure ogni tanto all’improvviso senza apparenti motivi l’immaginazione si metteva a lavorare e tutto il corso dei pensieri cambiava completamente. Quando poi l’incontro con una ragazza era combinato, il corpo tutto cominciava ad aspettare, era uno stato doloroso ma insieme bellissimo, difficile da spiegare…Vestito di un completo di grisaille, camicia bianca, cravatta in tinta unita rosso magenta, calze pure rosse, scarpe nere lavorate, quasi che.

Quasi che tutto dovesse continuare come era continuato fino allora, fino a quel giorno di febbraio, che era un martedì e portava il numero 9. Tutto sicuro e propizio per un borghese nel pieno della vita, intelligente, corrotto, ricco e fortunato. (Dino Buzzati, Un amore, 1963. Se siete innamorati, se lo siete stati, se vi aspettate di esserlo, ma, quando dico innamorati, dico malati d’amore e, in qualche modo, disperatamente, nel senso di non ricambiati come, invece, il grande sentimento provato meriterebbe che foste, se vi manca il respiro, se vi manca l’aria, ecco, questo è il romanzo che fa per voi. Qui l’amore è messo sotto la lente di un grande narratore, analizzato in ogni suo aspetto, guardato in modo spietato, raccontato con la pena di chi fa il punto di una situazione in cui sembra che non ci sia scampo. E c’è pure una Milano che è esistita e che non esiste più nemmeno nel nostro immaginario. E c’è una donna, una ragazzetta che fa la ballerina e si prostituisce, che sembra incarnare tutto il fascino che da sempre hanno le donne, diventa archetipo, carnefice, salvezza. E c’è un abito di grisaille)

Per quanto possa sembrare strano, ci sono artisti che talvolta rinunciano al colore. Si tratta di un fenomeno diffuso soprattutto nel XV e nel XVI secolo e consiste in dipinti, disegni, miniature, sculture e tessili realizzati in bianco e nero. Tale tecnica è detta grisaille e per presentarvela vi mostro un particolare del bellissimo Dittico dell’Annunciazione di Jan van Eyck, in cui il molto grande e molto misterioso artista crea l’illusione di un gruppo di sculture, proprio in un momento in cui c’era una violenta competizione fra pittori e scultori per stabilire la supremazia degli uni o degli altri.

Jan van Eyck, Dittico dell’Annunciazione, 1435-40, part.

L’effetto è straniante, le figure stanno pure su un piedistallo, quindi assistiamo al rimescolamento delle tecniche, un po’ come quando Bernini dà alle sue sculture una varietà di toni da pittore.

Poco dopo e dalle nostre parti, Andrea Mantegna esibisce la sua straordinaria tecnica in termini analoghi. Nel suo catalogo la grisaille non è rara, la sua passione per l’Antico è come se lo conducesse alla rievocazione di un mondo pietrificato, che lui analizza come un geologo fa con la terra. E la sua Giuditta, pur con la spada spuntata e priva delle lusinghe pittoriche del colore, non è meno pericolosa e preoccupante del solito.

Andrea Mantegna, Giuditta con la testa di Oloferne, 1495

Giochi, esercizi da virtuosi, tendenze, sta di fatto che proviamo la sensazione di assistere al combattimento di un grande lottatore che ha accettato di farsi legare un braccio dietro la schiena per dimostrare la sua forza. Per un pittore rinunciare al colore vuol dire vedersela con una bicromia che di solito non è affar suo, ci aspettiamo che un pittore ami il colore, ci sono suoi colleghi che lo usano come principale mezzo espressivo, forse è per questa prova di coraggio che siamo attratti bizzarramente verso i suoi risultati.

Louis-Léopold Boilly, Ragazza alla finestra, 1799

Alcuni giocano apertamente, come il francese Boilly, pittore di genere, che dipinge la sua Ragazza alla finestra come se producesse una stampa. Ma come sempre con le cose d’arte, la faccenda è più profonda e articolata di quanto non sembri a una prima, superficiale, occhiata. E abbiamo parlato di occhi, ovvero del guardare. Nel dipinto lei guarda noi mentre noi guardiamo lei, però compare pure il tema, fra l’altro ripetuto, del telescopio, che serve a guardare lontano. E ci sono i pesci rossi nella loro vasca, che è di solito un oggetto nel quale si guarda. Eccoci alle prese con una serie di dinamiche, tutte in movimento, che ci fanno riflettere su quanti modi ci siano di metterci in relazione l’uno con l’altro, noi e lei, noi e il mondo. Qui, comunque, data la presenza della grisaille, usciamo almeno avendo sciolto un nodo che di solito resta lì, inestricabile: quelli che da noi si chiamano pesci rossi (io ne ho due, i Props), in inglese escono come ‘golden fishes’. A parte che i Props sono uno rosso e uno dorato, qui, in questo trionfo di grigio, possiamo decidere di occuparci della semantica un’altra volta.

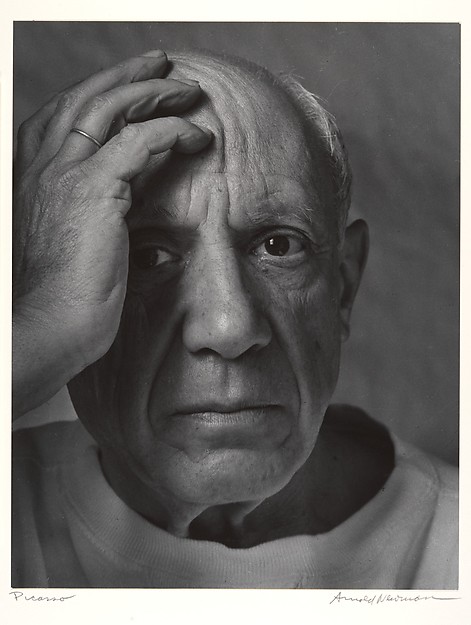

Picasso visto da Arnold Newman, 1954

Alle 5 della sera del 26 aprile del 1937 sulla cittadina basca di Guernica, luogo simbolico della libertà, rappresentata dalla sua quercia, si scatenò il finimondo.

I falangisti, appoggiati dai nazisti in Germania e dai fascisti in Italia, utilizzando aerei e piloti tedeschi, uccisero 1.654 loro concittadini, tutti civili, sorpresi dall’orrore in una tranquilla giornata di mercato.

Il bombardamento durò tre ore e fu accanito, i cacciabombardieri colpirono tutto ciò che si muoveva. Scomparvero dal cielo alle 8 di sera, lasciando a terra edifici sventrati e incendi.

La quercia, però, rimase intatta, un segno minimo, ma pur sempre vitale, di speranza.

Tragica prova generale dei bombardamenti totali che ci sarebbero stati di lì a poco nella Seconda Guerra, la terribile vicenda fruttò alla storia uno dei suoi dipinti più emblematici, quello di Picasso.

Intitolata sinteticamente alla città-martire, la grande, solenne, agghiacciante tela fu realizzata per il padiglione spagnolo dell’Exposition Universelle di Parigi del 1937.

Nei suoi poco meno che 8 metri di lunghezza, nei suoi 3 metri e mezzo di altezza, Guernica descrive, al di là della notizia e dell’aneddoto, la barbarie e il terrore della guerra.

Picasso, repubblicano convinto, dedica ai fatti spagnoli, che coinvolgono la sua famiglia e la sua gente, un suo personale canto funebre, che è un’eccezione nella sua produzione, visto che prima di allora non aveva mai reagito così violentemente agli avvenimenti esterni.

‘Ordinò una grande tela e cominciò a dipingere la sua versione di Guernica. Lavorò febbrilmente, tutti in giorni, utilizzando solo il nero, il grigio e il bianco: era troppo in collera per preoccuparsi delle sottigliezze del colore…’.

Ecco, ci siamo. Le sottigliezze del colore. Man Ray, che ha raccontato la genesi dell’opera, passa dalla nostra parte e ci dice come il colore non trovi asilo nel momento dell’espressione più alta della rivolta dell’artista contro la guerra civile che tormentava la sua terra natale.

Ma non solo. Concorrono alla grisaille certamente ‘l’onda di choc mediatico’ che suscita il bombardamento, la brutalità dei titoli cubitali, in una parola il mosaico delle immagini dei giornali.

Ma c’è un altro elemento che ci interessa mettere in rilievo: la fotografia.

Sono, questi, gli anni della relazione di Picasso con Dora Maar, straordinaria figura di artista, che ha pagato con l’astensione dalla vita la bruciante storia d’amore con il Genio.

(‘Dopo Picasso, solo Dio’).

Lei è nata l’anno in cui lui dipinge Les Demoiselles d’Avignon, nel 1907. Lo incontra alla fine del 1935, lei ventottenne, lui cinquantaquattrenne. Le loro strade corrono vicine, sovrapponendosi, fino al 1945.

Poi, per lei, è l’isolamento.

Chiusa nella sua casa di rue de Savoie, muore nel 1997, a 90 anni, lasciando dietro di sé ‘gli erratici segni dell’antica presenza di Picasso’.

Quando incontra l’artista, Dora Maar è già una fotografa affermata, conosciuta per i suoi ritratti mondani, che lavora per la moda e la pubblicità.

È, inoltre, molto vicina ai surrealisti, con i quali espone regolarmente a partire dal 1935 ed è impegnata nell’attivismo di estrema sinistra.

Questi per Picasso sono anni di crisi, personale e professionale, e la relazione con Dora Maar diventa fonte di scambi e di situazioni legate tutte alla fotografia, con una singolare alchimia che li vede interessati entrambi alle mutazioni del reale attraverso tecniche, supporti e materiali non convenzionali.

Dora Maar, Guernica in corso di esecuzione, Parigi, giugno 1937

In questa atmosfera di leggenda e di violento eppure poetico scambio, Dora Maar fa la cronaca fotografica dell’esecuzione di Guernica, ovvero il ‘primo reportage consacrato a un’opera in corso di realizzazione’. Si conoscevano otto stadi successivi del dipinto (ve ne mostro uno) e se ne sono scoperti altri, intermedi, e da tutti si capisce quanto Picasso sia sensibile alla presenza di lei, che interviene con i suoi montaggi fotografici nel processo di creazione.

Lasciando muti i colori, lavorando esclusivamente sulla medesima grisaille della fotografia, l’artista espone la devastante tragedia che diventa un manifesto contro la guerra e la barbarie.

Ci sono tre animali: il toro, il cavallo ferito e l’uccello alato visibile a malapena in alto a sinistra; e ci sono gli esseri umani, il soldato morto e alcune donne: quella in alto a destra che impugna una lampada e che si sporge da una finestra; la madre, a sinistra, che grida il suo dolore per il figlio morto che tiene sulle ginocchia, in una memoria di tutte le pietà che abbiamo visto nell’arte; quella che si trascina in primo piano, riempiendo con la sua anatomia meccanica tutto lo spazio in basso a destra; e quella che grida la sua pena al cielo mentre la casa brucia, con le braccia levate in alto e l’inatteso dettaglio naturalistico dei peli delle ascelle.

Primo pittore a ‘concepire la sua opera sotto l’influenza nuova dei mass media’, Picasso consegna alla storia un dipinto classico: non c’è alcun cenno ai fatti di Spagna, nessuna possibilità per nessuno di contestualizzare la sua narrazione e, proprio per questo, tutti siamo coinvolti e non possiamo sottrarci alla sua disperata, drammatica e crudele accusa.

Acquistato dalla Repubblica Spagnola da Picasso nel 1937, il dipinto, per volere del suo autore, allo scoppio della Seconda Guerra restò in custodia al MoMA di New York e lì rimase fino a che la democrazia non fu ristabilita.

Nel 1981 finalmente si compì il viaggio di ritorno.

Oggi lo vedete al Centro de Arte Reina Sofia di Madrid, con l’eco degli studi che l’artista continuò a produrre dopo aver sfogato una parte della sua rabbia e terminato la tela: ‘…disegni brutali: teste di donne singhiozzanti e di animali agonizzanti’.

Un mondo dove il colore non trovata asilo, un’agghiacciante intuizione di quello che sarebbe stato il secolo che da poco ci siamo lasciati alle spalle, una tragedia antica, rinnovata ed espressa solo in grigio, bianco e nero.