Mi arrampico fino all’ultimo ripiano della libreria bianca di sinistra nel mio studio.

Cerco il libretto della Tosca, voglio controllare una citazione.

I libretti sono tutti scombinati, il Tristano e Isotta prima dell’Andrea Chenier e di Norma.

Che è successo.

È successo che Irina ha spolverato e, come fa lei quando i libri non sono troppo pesanti, ha tirato fuori tutto dallo scaffale e poi tutto ha rimesso a caso.

Prendo i libretti e li metto sul tavolo della cucina.

Aspetto a sistemarli.

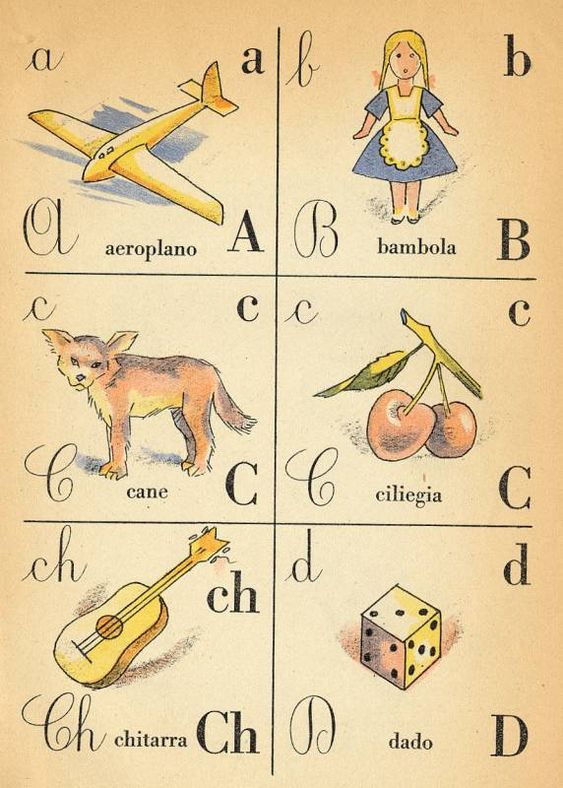

Quando Irina ritorna, dopo la cerimonia del mattino, il caffè, gli abitini dell’orso, le mostro tutti i libretti e le chiedo se sa che cosa è l’alfabeto.

Lo sa: A, B, C.

Le chiedo se sa che cos’è l’ordine alfabetico.

Più o meno.

Le spiego che da me sono in ordine alfabetico i cataloghi d’arte, in salotto, i romanzi, le guide turistiche e i libri di moda, nel mio studio.

I libri di cucina, i fumetti, i manga e non so che altro stanno messi in modo meno rigoroso.

(Le riviste hanno un numero e sono in ordine crescente).

Le spiego che se lei mi scombina l’ordine alfabetico, io non trovo più i libri.

Lei mi risponde, sì, d’accordo, ma io non vedo la A, la B e la C sui libri.

Le spiego che l’ordine alfabetico sta nei titoli.

«Ah», mi fa lei, sorpresa.

Mi rendo conto di quanto la biblioteconomia sia una cosa complessa, di quanto sia difficile afferrare il concetto, di quanto sia arduo spiegare qualcosa che sembra palmare.

Mi rendo conto che tutte le volte che io ho capito qualcosa perché qualcuno me lo ha spiegato, dall’aoristo alla doppia debraiata, o doppietta, è stato perché sono scese in campo due intelligenze, quella accessibile di chi spiegava, la mia che si apriva a essa.

Per non parlare del fatto che di mestiere insegno.

Per non parlare delle volte in cui non ho capito niente.

E non voglio nemmeno pensare alle volte che non ho fatto capire niente io.

Mattina, toletta.

«Modo d’uso: applicare la crema sul viso, sul collo e sul décolletage. Massaggiare per stimolare la circolazione e ottenere lo splendore finale, raggiante e pieno di giovinezza».

Per una crema da giorno, che comunque rivitalizza le cellule, una bella storia.

A me le storie piacciono molto e molto mi piacciono le parole.

Sarà che prima di colazione mi sono anche fatta una maschera, ma mi metto la crema, mi guardo allo specchio e penso: «Ci siamo».

Anche se questa non è la mia crema ideale perché per me è un po’ troppo secca e non ho alcuna intenzione di cambiare la mia crema consueta, mi sembra che credere a una storia, è già una mezza realizzazione della stessa.

Deve essere tipo il peccato, prima confessato, poi mezzo perdonato.

Deve essere che le parole agiscono pure più delle creme.

Deve essere che questi, che fanno cosmetici e che te li raccontano, sono un po’ magici e se pure non sono magici, sono bravissimi.

Tutti dovrebbero fare come loro.

Mettere in un barattoletto di vetro scuro con l’etichetta rosa la giovinezza.

Ci vuole così poco per far felice una donna.

Ho deciso di prendermi una vacanza dalle serie americane.

Digito sulla barra di Google «migliori serie tv» in francese.

Mi sembra chiaro che devo farmi arrivare Le Bureau des Légendes.

Arriva la prima stagione in garage e il titolare scherza un po’, no, non è arrivato niente.

Poi tira fuori il pacchettino.

Ringrazio e mi scuso per il fastidio.

Ma figuriamoci, una volta un cliente (non sono la sola ad approfittare della loro presenza) si è fatto spedire il box della doccia.

Che, pure smontato, era ingombrantissimo.

Quindi, io con le cose mie, film, libri, scatole di tè, cosmetici, aglio rosso di Nubia, non do nessun fastidio.

Anzi, l’aglio rosso l’ho fatto assaggiare pure a loro.

Minimo, lui cucina pure bene e gli dico sempre ma perché non organizza un servizio di take away, uno lascia la macchina e prende la cena.

Al primo semaforo, apro il pacchetto.

Disco 1, Disco 2, Disco 3, Disco 4.

Dieci episodi in tutto.

Alla voce genere c’è scritto forti emozioni.

Alla voce durata, 543 minuti.

Non vedo l’ora di rientrare e non vedo l’ora che venga notte.

Non sono capace di vedere la tv con la luce fuori, mi fa ospedale e malattia cronica.

Capisco che mezzo mondo deve essere malato grave, quando ancora dormivo con la finestra aperta sentivo quella di sopra che alle 6:30 del mattino già accendeva la televisione.

Penso poi rientro, poi lavoro, poi faccio quelle telefonate, poi scende la notte e attacco le emozioni forti e di durata lunga.

Slurp, mi si forma un fumetto della testa.

Deve essere questa, insieme a poco altro, la gioia di vivere e la felicità di stare al mondo.

Mi impongo da un po’ di non pensare mai cose mediocri.

Mai, mai, mai.

Pensare cose mediocri fa male a chi le pensa, ti avvelena la vita, mettici una pietra sopra e lascia perdere.

Forgive & Forget.

Ma sarà la lentezza di questi giorni, sarà il repulisti, mi è tornato in mente un episodio (fra i tanti).

Un circolo ufficiali con annesso ristorante mi convoca per propormi un ciclo di conferenze, con cena.

Sanno che ho organizzato per anni una cosa che si chiamava Sapori d’arte, facevo cose divertenti, gli artisti salati e quelli dolci, gli amari, i piccanti e gli effervescenti.

Poi si andava a cena.

La cosa comportava che finiva che venivano a sentirmi pure coloro che si sarebbero mossi solo per mangiare e che a tavola insieme si riusciva anche a parlare un po’ di arte.

Però non mi danno la sala per la conferenza.

Come, non mi date la sala.

Il senso era che loro volevano acchiappare clienti per il ristorante e contavano su di me per acchiappare pure quelli che avevano qualche interesse culturale.

Professionalmente mi sono sempre mossa dicendo di sì a tutto, anche al fuori Roma, al fuori budget, al fuori di testa.

È sempre stata una regola, il lavoro non si rifiuta, è sempre esperienza, è sempre denaro.

E poi da cosa nasce cosa.

Dunque, presi un’iniziativa che si chiamava Arte in mostra, poi: a tavola!, ho rivisto ieri la cartella fra i Documenti.

Da novembre ad aprile, una serie di appuntamenti per guidare gli sguardi curiosi, scoprire il processo creativo, lasciar parlare le proprie emozioni.

Una cosa che avrebbe avuto senso se ogni volta fossimo andati a cena in un posto vicino alla mostra, non al ristorante del circolo.

Un’operazione di equilibrio acrobatico per giustificare la quale mi ricordo che diedi fondo a tutte le mie capacità.

Andò bene, infatti il mio pubblico era sempre contento, cioè quella gente era contenta di stare, mettiamo, a Palazzo Barberini e poi di spostarsi tutti, in macchina o con i mezzi pubblici, per raggiungere il ristorante del circolo.

«Fa tanto casa», chiosavo io, in cattiva fede totale.

Per tutto l’inverno e la primavera pensai invece che stavo facendo una cosa insensata.

E mi sentivo abusata e sfruttata.

Poi finì la stagione e feci altro.

E mi sono imposta di non avere pensieri mediocri.

Però ieri, rivedendo la cartella, mi è venuto da chiedermi se quel ristorante era al momento chiuso e come stavano i dirigenti del circolo ufficiali.

Niente pensieri mediocri, d’accordo.

Però, nemmeno pensieri di partecipazione.

E non contate mai più su di me per risollevare le sorti della vostra baracca.

L’altro giorno un uomo mi ha detto una delle cose più belle che mi abbia detto un uomo in vita mia.

Il WhatsApp diceva: «Perché riesci a essere romantica anche quando parli dell’aspirapolvere».

Come sempre faccio, quando una cosa mi dispiace o quando, al contrario, mi fa piacere, mi sono chiesta che cosa mi colpiva e quali corde toccavano in me quelle parole.

Io mi interrogo sempre sui miei sentimenti.

Ebbene, sono stata contenta e mi sono sentita avvolta in un filo di seta perché io sono follemente romantica e perché mi fa piacere che si veda.

Sul mio frigorifero, al posto d’onore, c’è un ritaglio di una rivista che recita Vivez Cinéma.

Vivete come in un film.

E questo provo a fare.

E qualche volta ci riesco pure.

Ditemi voi, infatti, che cosa c’è di più romantico del cinema, secondo me, certo non la vita stessa.

E poi ho l’animo da casalinga e considero l’aspirapolvere indispensabile e il fatto che io riesca a parlarne in termini che suscitano una reazione inaspettata e singolare, questa sì, che mi pare una cosa follemente romantica.