L’immagine è quella di un pavimento spazzato da una persona frettolosa.

La stanza è quasi tutta pulita, ma negli angoli ci sono accumuli di sporco nero.

Fuor di metafora: non ho alcun timore dell’intervento chirurgico alle corde vocali che mi aspetta, ma si sono fissate due idee che non riesco a cacciare.

1. Il tampone sarà positivo, quindi tutto il piano salterà e dovrò ricominciare daccapo.

2. Mi romperanno un dente durante l’operazione.

Di fronte alla sala operatoria, chiunque ne tira fuori il lato magico.

«Dio, si potrebbe supporre, ha previsto l’omicidio, ma non la chirurgia. Non si immaginava che qualcuno avrebbe avuto il coraggio di infilare una mano dentro un meccanismo inventato da lui, imballato con cura nella pelle, sigillato e chiuso agli occhi dell’uomo». Questo è Milan Kundera, L’insostenibile leggerezza dell’essere.

«Che differenza c’è fra Dio e il professor Sainte-Rose?». «Che Dio non pensa di essere un chirurgo». E questo è La guerre est déclarée, film di Valerie Donzelli, autobiografico, in cui a un bambinetto che piange di continuo viene diagnosticato un tumore al cervello, per giunta maligno, che sarà rimosso da un noto neurochirurgo, sul conto del quale gira la battuta che vi ho riferito.

Ma gira da parte di gente dell’ospedale dove lui lavora, che lo stima e che lo reputa una specie di santo dei tempi moderni.

Infatti, il suo cognome della santità porta il segno.

Le mie due fissazioni si sono dissolte, il tampone era negativo e sono uscita dalla sala operatoria senza danni.

Anzi.

Ora sono in convalescenza, con un sentimento di gratitudine nei confronti del mio chirurgo che mi abiterà in eterno. Ma della relazione paziente-medico che ti opera torneremo a parlare, visto che si tratta di uno dei rapporti più complessi che ci siano e che a esso attengono la fiducia, l’aspettativa, l’erotismo, l’ammirazione cieca e sorda e tutto quello che comporta l’abbandono di sé nelle mani di un altro.

Che può fare di te quello che vuole, visto che, fra le varie tue debolezze, c’è anche quella di essere completamente inerme.

Ma oggi, rientrata a casa mia da qualche ora, felice di aver ritrovato la mia scrivania, la mia stanza da bagno, il mio letto e i miei pesci rossi, mi interessa parlarvi di altro, ovvero dell’impressione che non mi ha abbandonata da quando ci ho messo un piede dentro, per la precisione da cinque giorni, relativa all’ospedale.

Di esso penso che siamo davanti a una di quelle che sono definite istituzioni totali e sto parlando di caserme, conventi, carceri, navi, collegi, grandi fattorie.

Eccetera.

Sono riuscita fin troppo a controllare i miei pensieri in libera uscita, ma non ho potuto non pensare a tutto quello che avevo letto o visto al cinema certamente sulle carceri, ma anche sui campi di concentramento.

Esagero, lo so bene, ma vi sto riferendo quello che mi passava per la testa.

Il tutto con sfumature diverse, da quelle rosee e divertite di The Grand Budapest Hotel, in cui Monsieur Gustave, sebbene con un abito da detenuto che gli sta corto e largo, mantiene intatto il suo stile e ci ricorda a ogni battuta come si sta al mondo.

Monsieur Gustave, The Grand Budapest Hotel

Augura il buongiorno a Pinky con pienezza, serve il pranzo chiedendo se è gradita una presa di sale nella sbobba, ricorda a Zero, il Lobby Boy, che non bisogna mai arrendersi. E lo rimprovera perché, quando lo viene a prendere dopo l’evasione, non gli ha portato il suo Air de Panache, uscito dalla mente del geniale Wes Anderson e poi, ma solo in un secondo tempo, diventato un vero profumo.

Ogni volta, poi, che entravo nel bagno comune, mi veniva in mente lo Steinlauf di Se questo è un uomo, che tutti i giorni, a torso nudo, si lava, strofinandosi «collo e spalle con scarso esito (non ha sapone) ma con estrema energia», perché lavarsi è importante, pure «nell’acqua torbida del lavandino immondo», pure se è un gesto inutile per l’igiene e la salute, perché lavarsi è «sintomo di…vitalità, e necessario come strumento di sopravvivenza morale».

Dunque, pure se mi seccava portarmi dietro tutto il mio nécessaire da toletta, che avevo ridotto al minimo ma che continuava a essere ingombrante, e gli asciugamani e la pochette con dentro quello che mi serviva per pulire ciò che già era stato pulito, pure se mi seccava dover poi riportare tutto nella camera che dividevo con altre persone, senza sapere poi come sistemare la mia roba, tutti i giorni ho compiuto i miei rituali di igiene, compresa la doccia della sera, perché tutto quel daffare era indispensabile per dimenticare che stavo in ospedale, che usavo solo stoviglie di plastica e tovagliolini di carta minuscoli, che non era previsto nemmeno un bicchiere e che non potevo uscire da dove stavo, nemmeno per raggiungere l’edicola o fare il giro del palazzo.

E avevo comunque con me il mio sapone buono, che mi ricordava la mia stanza da bagno, così accogliente e protetta e che non dovevo ripassare con la spugna e il detersivo tutte le volte che la usavo.

Praticamente di continuo, quando mi serviva e quando ne avevo voglia (concetti diversi).

Ma, stavamo dicendo, il carcere.

Mentre aspettavo il mio turno per la sala operatoria e non è che avessi troppa voglia di leggere cose impegnative o di sentire la rassegna stampa alla radio, guarda un po’ che cosa mi è capitato davanti cercando le istituzioni totali: una tesi sul carcere.

Redatta da un ex detenuto autentico, napoletano, over cinquanta, che ha trovato la sua strada di riscatto attraverso lo studio, essa mi ha confortata e sconcertata.

C’è qui il pdf.

Quello che si capisce è perché la sciarpa, no.

Potresti usarla per strangolare qualcuno.

Ma perché niente coperchi per le pentole; e niente occhiali da sole; e niente doccia la domenica; e solo tre paia di scarpe più uno per l’attività ginnica; e perché sono vietati i biscotti con la crema e la farcitura.

Queste sembrano più che delle regole dei TOC, sapete, quei Trouble Obsessionel Compulsif di cui sono piene le teste dei nevrastenici e le religioni.

E le istituzioni totali.

Vi do un esempio delle regole che riguardano gli Alimentari:

– Pasta solo con modiche quantità di sugo e senza carne trita

– Pane solo a fette

– Formaggi solo a pasta dura

– Carne solo cotta e con modica quantità di sugo

– Pesce solo cotto e con modica quantità di sugo, senza testa e tagliato a pezzi

– Affettati solo a fette

– Verdura solo cotta

Eccetera.

A parte la tautologia degli «affettati solo a fette», in ospedale la dieta è quasi la medesima, anzi, è ancora più rigida.

Mi chiedevo, infatti, visto che io stavo bene, perché non poter acquistare una bottiglietta di vino di quelle che ti danno sull’aereo o una birra; perché non potersi fare arrivare, visto che tutte le trattorie della zona propongono il delivery, una cena più sostanziosa; perché non avere a disposizione qualche genere di conforto, una tovaglietta all’americana, un cucchiaino per la colazione la mattina, un tavolino al quale sedersi per consumare un pasto.

Un barattolo di senape.

Un macinapepe col pepe in grani, in Italia, il massimo della trasgressione.

Certo, che mi sarei potuta portare da casa tutta questa roba, ma, appunto, stavo in ospedale, mica in campeggio.

Non sono mai stata in campeggio in vita mia, la sola idea di dovermi portare tutto da casa mi fa orrore, a quel punto da casa non mi muovo.

Ma sentite questa perché è bellissima.

Mi ero preparata una confezione del mio dentifricio prediletto, completa di scatola.

Avevo scelto quello che ha il nome di una località della Costa Azzurra, gusto menta e liquirizia. Avrebbe rialzato il tono di qualunque bagno comune di qualunque istituzione totale, pure dell’ospedale.

Non l’ho trovato nel beauty.

Non l’ho trovato in valigia.

Non ce l’avevo in borsa e in borsa non avevo nemmeno il solito dentifricio che si portano tutti dietro per quando stanno fuori casa.

Lapsus, distrazione, dimenticanza.

Ho chiesto alle infermiere se avevano qualche genere di prima necessità, tipo il dentifricio.

Niente.

Ho guardato il distributore nell’atrio, quelli delle farmacie hanno preservativi, lubrificanti, aggeggi erotici oltre agli articoli sanitari.

Niente, solo bevande analcoliche e tramezzini al prosciutto.

Ho chiesto se all’interno del Policlinico ci fosse una farmacia.

Niente.

Ho telefonato a una farmacia lì vicino che faceva consegne a domicilio.

A domicilio significa non in ospedale.

Alla fine mi sono fatta prestare un po’ del dentifricio del supermercato di una mia compagna di stanza, che ho messo nel coperchio di una crema che stava in un dispenser che poteva stare senza chiusura.

Non ho mai desiderato tanto un dentifricio e il suo tubetto in vita mia.

Quando sono tornata a casa e ho trovato la scatola su una mensola, è stato come ritrovare l’amante del cuore.

Avrei voluto un servizio di lavanderia.

Uno specchio a figura intera.

Un armadietto tutto mio nel bagno comune.

Una bottiglia di spumante per poter brindare all’intervento, fosse solo simbolicamente.

Un accappatoio lungo e bianco.

Un tappetino di spugna per uscire dalla doccia.

Uno scendiletto accogliente.

In tutto questo chiarisco che sono stata assistita sollecitamente e continuamente e, soprattutto, che mi ha operata il mio foniatra, che mi segue da dieci anni, che mi ha sempre tirata fuori da guai grandi e piccoli, che è passato a salutarmi ben quattro volte e nei momenti sensibili, fosse pure per soli trenta secondi.

La durata dell’eternità nella relazione chirurgo-paziente.

In tutto questo, il titolo della Newsletter di oggi.

La sera dell’intervento, eravamo in camera, tre operate e una con ricovero di urgenza.

Io avevo cominciato a comunicare con il letto 18 (io stavo al 20) via WhatsApp perché avevamo tutte e due subito l’operazione alle corde vocali, quindi eravamo entrambe mute.

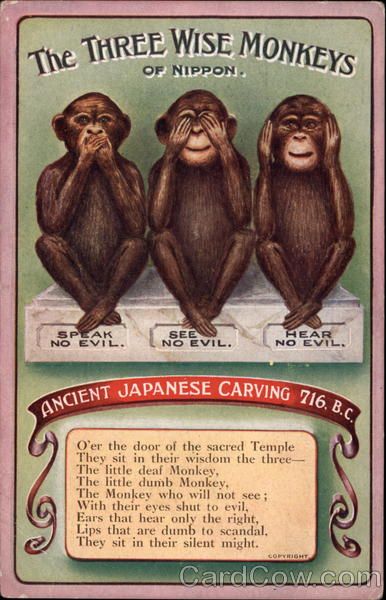

E avevo cominciato a firmarmi con una delle scimmiette sagge, quella che non parla.

L’altra operata (letto 19) era stata sottoposta alla ricostruzione del timpano. Non sentiva.

La ricoverata d’urgenza (letto 17) aveva le vertigini e stava con gli occhi chiusi. Non vedeva.

Sintetizzando in una sola le due mute, eravamo adatte per un gruppo, un circolo, una canzoncina che tenesse alto il morale dei degenti.

Non potevamo nemmeno ridere, però il divertimento ci stava.

E io mi sono ricordata della Bianca di Crepax, quando lei si rifugia in soffitta e canticchia la filastrocca dell’Ambarabà Ciccì Coccò, anche se a modo suo.

Guido Crepax, Bianca

Guido Crepax è il più grande disegnatore italiano di fumetti di tutti i tempi, quello più completo, il più colto ed elegante.

Inoltre, Bianca vive in collegio e La Casa Matta è un albo che lavora su due livelli, prima quello della fantasia, poi quello della realtà.

Che è completamente trasfigurata e reinterpretata, altrimenti come si fa a sopravvivere, fuori o dentro un’istituzione totale.

In quest’ottica, trasfigurata e reinterpretata, il cambio di animale, dalla civetta alla scimmia, però con la conservazione della rima, è ammesso.

Per quanto riguarda la parte professionale, ho sospeso tutto.

Niente Sorbetti fino a che dovrò mantenere la consegna del riposo vocale assoluto.

Forse penserò al nuovo programma 2021-2022, ma non subito.

Prima devo riorganizzarmi l’esistenza, perché questo intervento chirurgico è uno spartiacque, perché è la conseguenza di anni e anni di professione in cui ho usato la voce in lungo e in largo e troppo.

Non ho nuove fissazioni, almeno mi pare.

Non penso che non riuscirò più a parlare.

Non penso che i suoni da me emessi non avranno più il loro consueto colore.

Penso che vi racconterò qualcosa della voce, fosse pure in generale, visto che essa è ciò che ci caratterizza tanto quanto un’impronta digitale ed è la prima e spesso violenta impressione che diamo al mondo di noi.

La voce dice se siamo maschi o femmine; se siamo di Milano o di Roma; se siamo istruiti o ignoranti; se siamo agitati o calmi.

La voce è ciò che è più capace di emozionarci in una persona.

La voce è ciò che ha sacrificato la Sirenetta di Andersen per avere un paio di gambe che le consentano di camminare accanto al suo principe.

La strega che le ha fornito il filtro ha chiesto di essere pagata infatti con ciò che lei ha di più bello. Dopo di che lei non potrà più né parlare né cantare.

Né tantomeno raccontare la sua terribile storia.

Ma lei è felice, anche se «a ogni passo le sembrava, come aveva detto la strega, di passare sopra punte acuminate e coltelli affilati».

Ma della voce parliamo un’altra volta. Promesso.

State bene e ogni volta che dite una parola, ricordate quanta roba ci sta dentro e quale fantastica materia ha prodotto il vostro apparato fonatorio.

* L’illustrazione di apertura è di Lorenzo Rocco

Lorenzo Rocco per la Newsletter de Il sole al guinzaglio

** L’assistenza tecnica è di Virgilio Piccardi

*** Conto di tornare ad alimentare regolarmente il mio blog in questo periodo, che sarà, per forza di cose, di distacco dal mondo. Se non vi fosse mai passato per la mente, vi dico io che è quasi impossibile interloquire con una persona che non parla. E guardate che non mi riferisco a un introverso, a un laconico o a un misantropo. Loro, in confronto a me in questa mia convalescenza, sono dei simpatici chiacchieroni, ricercati in società, considerati brillanti e pure scambiati per l’anima della festa. Poi, però, io guarisco. Loro, no