Cena del 13 dicembre 1924

La congiura sembra ben orchestrata: questi non ti lasciano in pace nemmeno a tavola.

Questi, chi.

Questi che tutto analizzano e mettono sotto la lente, questi che fiutano il simbolico anche negli atti più normali del quotidiano.

(Senti chi parla).

Dunque, cerco e trovo che in parecchi hanno idee sul numero ideale dei commensali, in tanti dicono delle cose, suggeriscono, prescrivono.

La congiura riguarda soprattutto l’atto del mangiare da soli, la cui possibilità sembra a tanti remota e ripugnante, come se poi non fosse una condizione moderna, nella più tenera delle ipotesi, contingente (per esempio, in viaggio di lavoro), che rientra se non in una normalità, almeno in una delle tante eventualità che ti propone l’esistenza.

No.

Mangiare da soli sottintende un «manger fonctionnel», ovvero un mangiare pratico ed efficiente, cosa che a me non sembra colpevole ma anche una «regressione narcisistica» e un egocentrismo accettato.

(Quanto mi annoiano questi psicoanalisti. E allora perché li leggi. Per il medesimo motivo per cui sto sui social: perché una volta ogni cento, pagine o post, esce una cosa interessante).

Non parliamo, poi, della gourmandise solitaria, che corrisponde al tentativo di compensare i fallimenti della vita sentimentale (a giudicare da quanti sono quelli che si ingozzano, l’amore va proprio male), ben rappresentato dal bulimico, la cui voracità viene vissuta con vergogna.

E indovinate qui dove sfocia il ragionamento.

Bravi, sul sessuale.

Come se si potessero avere dei dubbi sull’argomento.

Ed è proprio per sfuggire a questo universo pulsionale che «l’uomo usa il più spesso possibile della convivialità» e del piacere di mangiare insieme. Qui finalmente entra in campo il semiologo, che ci racconta come la conversazione a più voci sia per il gourmand una specie di protezione, che lo conserva sano e razionale, disposto com’è a parlare di ciò che si mette in corpo.

Atto che alla bestia è impedito per via della sua medesima natura: quella di ingozzarsi.

(Ne conosco parecchi, di uomini-bestia. Anche di donne, che c’entra).

Parlare «bene» mangiando «buono».

Il trucco è tutto lì.

Ma, stavamo dicendo, in quanti.

Mi è venuto in mente di occuparmi dell’argomento nelle mie Cialde, in tre delle quali affronto la cena (o il pranzo, o la colazione, fa lo stesso), in tête-à-tête, in allegra compagnia, da soli.

Fra i tanti testi che ho consultato, quello della psicoanalista data al 1994. Dunque, al momento del pasto cita solo la presenza di un convitato non in carne e ossa, che corrisponde a uno schermo sul quale scorrono immagini e informazioni: la televisione.

Che «a certe dosi rende psicotici, uccidendo la convivialità e il piacere della conversazione».

Chissà che cosa direbbe oggi la psicoanalista della presenza invasiva a tavola di un altro schermo, quello del telefono.

Ma torniamo al numero di convitati.

Il filosofo Immanuel Kant è uno con le idee chiare: e ci mancherebbe.

Immanuel

Nato, vissuto e morto sempre nel medesimo posto, per la precisione a Königsberg, già in Prussia, ora in Russia, avendo condotto una vita di studi priva di eventi, era un uomo talmente metodico, che quando le massaie lo vedevano passare per la sua passeggiata quotidiana, rimettevano l’orologio.

Lui afferma che «mangiare solo è malsano per un filosofo».

(Se lo dice lui).

(Sai quanti ne conosco, di filosofi).

E incoraggia il piacere sottile della già citata conversazione, facendo in modo, per quanto lo riguarda, di avere sempre qualcuno a pranzo.

Sì, ma quanti invitati.

Mimmo Jodice, Canova, Le Tre Grazie, 1817, part.

La risposta è filosofica: non meno del numero delle Grazie; non più del numero delle Muse, ospite escluso.

Andiamo a contare.

Tre Grazie.

Nove Muse.

Ma perché.

Sempre per via della conversazione, che in meno di tre languisce.

Raffaello, Il Parnaso (con Apollo e le Muse), 1511

(Ecco eliminato con un colpo di spugna il tête-à-tête).

E che se si è in troppi, si risolve in uno scambio solo con il proprio vicino, cosa priva di gusto, laddove essa, la conversazione, «deve essere sempre tale che una persona si intrattiene con tutte le altre».

Niente musica a tavola, «un nonsenso di cattivo gusto» (sai quanto è contento Telemann, autore di una Tafelmusik che servirebbe proprio a quello) e attenzione ai contenuti: non passare da un tema all’altro; evitare i soggetti troppo personali; privilegiare argomenti a proposito dei quali ciascuno si sente a proprio agio.

«La conversazione deve essere solo un gioco».

Come avrebbe detto il generale De Gaulle: «Ampio programma».

Un tour de force, con la tavola che diventa luogo di mutua confidenza e di esercizio di stile.

Laddove di solito la tavolata attiene alla caciara, alla maleducazione dei ritardatari, al pettegolezzo basso, al telefono guardato e usato ogni minuto e mezzo.

Questo, almeno prima delle regole che mettono ordine nel concetto di assembramento che, letto alla luce di quanto detto, sembrerebbe, se riorganizzato, dare i suoi bei e buoni frutti.

Non sono l’unica a pensarlo. Ho trovato un piccolo saggio filosofico, stavolta moderno, che vuole consolare coloro che sono costretti a rinunciare al piacere della festa, delle tavole affollate e delle uscite nei locali notturni, in favore di una conversazione autentica.

Ci voleva la pandemia, per scoprire l’acqua calda.

Ma perché la foto di apertura.

Perché sono tornata sui miei menu, soprattutto per guardarli. Quando essi sono arrivati, ne ho fatto l’equivalente di un’indigestione.

Mi ci sono ingozzata, non sapevo che cosa scegliere, erano tutti talmente interessanti, ciascuno a modo suo, che non riuscivo a posarmi.

Ma questo menu qui merita un articolo a parte.

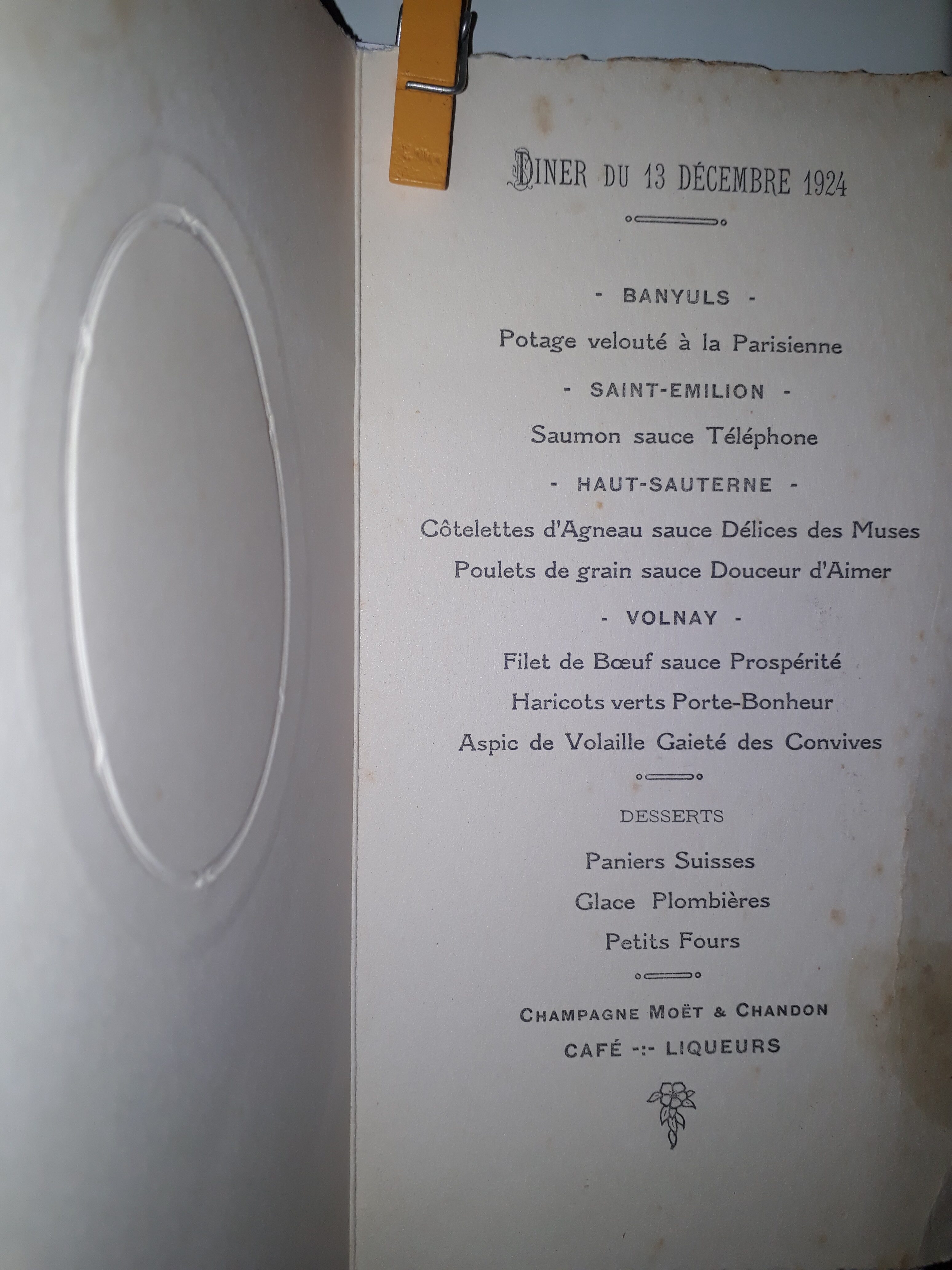

Nella cena del 13 dicembre del 1924, non sappiamo dove, ma certamente, data la raffinatezza dei caratteri tipografici, in un luogo elegante, i vini aprono le danze.

In quattro titoli, Banyuls; Saint-Emilion; Haut Sauterne; Volnay, più la chiusura in effervescenza dello Champagne, praticamente un viaggio enoico attraverso i tesori di Francia, si introducono le portate.

Se possiamo considerare quasi normale il Potage velouté à la Parisienne, il Potage vellutato alla Parigina, è certo quell’aggettivo così morbido e carezzevole a colpirci.

Però adesso arriva il bello.

Come sarà stato il Saumon sauce Téléphone.

Nel 1924 in Francia c’erano solamente 400.000 numeri collegati alla rete di trasmissione della voce.

Ovvero, di telefoni.

Pochi, per una popolazione di un po’ meno di 40 milioni di abitanti.

Dunque, deduco, che la salsa del salmone era qualcosa di esotico, capace di far sognare. In compagnia del Saint-Emilion, poi, la faccio breve, un Bordeaux «delizioso e chic».

L’Haut-Sauterne, un liquoroso, va con le Côtelettes d’Agneau sauce Délices des Muses, le Cotolette d’Agnello con la salsa Delizie delle Muse, che immagino capace di svagare le amiche di Apollo.

E accompagna anche i Poulets de grain sauce Douceur d’Aimer, i Polli allevati ai cereali con la salsa Dolcezza d’Amare.

Al momento non mi viene in mente niente di più paradisiaco.

Il Volnay, «un nome che già nei suoi fonemi evoca leggerezza…e sembra quasi un foulard di seta rossa», introduce il Filet de Boeuf sauce Prosperité, il Filetto di Manzo salsa Prosperità; gli Haricots verts Porte-Bonheur, i Fagiolini Portafortuna; e l’Aspic de Volaille Gaieté des Convives, l’Aspic di Volatile Allegria dei Commensali.

Fatemi dire qualcosa sull’aspic, che è un modo di presentazione di cibi cotti in gelatina. Lo cita la figlia di Marlene Dietrich nella feroce, e documentatissima, biografia della madre.

Che, se non fosse quello che è, irraggiungibile, sarebbe uno dei miei modelli esistenziali di preferenza.

Ebbene, tutta la famigliola, madre, padre, amante del padre, creatura, è a Parigi, al Trianon Palace Hotel, che credo sia l’attuale Waldorf Astoria di Versailles.

L’allora ragazzina, divenuta adulta e assetata di tardiva, e vana, vendetta, dotata, però, di una gran bella scrittura, dice che l’albergo era degno del suo nome e insinua che è probabile che lì Cenerentola avesse perso la scarpetta.

«Il pranzo stava per essere servito nella nostra sala tappezzata di carta da parati dipinta a mano con le fragili sedie dorate al loro posto e mia madre già seduta a tavola…Le portate, ordinate da mio padre, erano decorative quanto l’ambiente. Soltanto i francesi sono capaci di dipingere quadri con gli aspic…».

Marlene e Rudolf a Parigi, 1933

Siamo nella tarda primavera del 1933, Marlene parla un perfetto francese, il Re Sole incarna il suo ideale e la famosa faccenda del perché non mangiano brioche rispecchia la sua mentalità.

«L’amore per Parigi fu il più duraturo della sua vita».

Come la capisco.

Ma torniamo all’aspic, che assicura l’allegria dei commensali.

Esso è seguito dai dessert.

I Paniers Suisses, i Cestini Svizzeri, segnati dal latte munto da quelle parti, potrebbero aver annoverato, la butto lì: meringhe, torte alla crema, mousse au chocolat, torta di mele.

E la Glace Plombières è un gelato francese alla crema glacée profumato alle mandorle, al kirsch e ai canditi.

I Petits Fours, poi, sono quei biscottini che, quando ti va bene, ti servono a fine pasto i ristoranti che si danno delle arie.

E che ignorano, beati loro, lo squisito godimento delle salse: quella al telefono e quella che fa la delizia della Muse; quella che ti suggerisce la dolcezza di amare e quelle che ti assicurano prosperità, fortuna e allegria.

Beati loro perché se ti confronti con un menu di questo livello letterario, non mangi più.

Come quando ti innamori: tutto quello che è tuo è opaco. Tutto quello che è suo brilla.

Non oso nemmeno pensare al mio petto di pollo.

Anche se.

Summer, Alanté Kavaïté, 2015

Anche se qualcosa mi viene in soccorso.

In questo caso, un piccolo film lituano al momento un po’ fuori fase perché racconta un amore estivo.

Ma tant’è.

In una vicenda di attrazione e di scambio fra due giovani donne, succede, non c’è altro da aggiungere, accade che una accetta l’invito dell’altra al caffè dove lei lavora come cameriera.

E la cameriera è una delle persone più creative che abbia incontrato in vita mia: entri nella sua stanza e ti si apre un mondo; lei disegna abiti; fa fotografie; sceglie la sua musica; si è innamorata e, dunque, crea.

Nel caso, il nome di un dessert: Una Cometa nella Neve.

Sangaïlé, Austé e la loro Cometa nella Neve

La scena del secondo incontro fra le due ragazze è trepidante.

Trepidante come tutti gli incontri dovrebbero sempre essere.

Scopriremo l’inganno o, meglio, l’invenzione, quando l’oggetto del desiderio andrà al caffè, ordinerà Una Cometa nella Neve e, avendo trovato un collega all’oscuro di tutto, sarà guardata con sospetto.

Di che cosa stiamo parlando.

Di amore.

Di Grazie.

Di Muse.

Di prosperità.

Di portafortuna.

Di allegria.

La faccio breve: stiamo parlando di sentimenti.

Ovvero dell’invenzione di nomi nuovi, per una persona o per un piatto che metti in tavola.

E stiamo parlando di un immaginario che vola libero di fronte alla narrazione di che cosa può diventare un cibo al di là dell’impulso animale dell’ingozzarsi.

Stiamo parlando, fra l’altro, del petto di pollo, al quale, prometto, sarò in grado di dare una funzione nuova e un nuovo ruolo.

Insomma, un nome nuovo.

Romantico, capace di deliziare le Muse e di rispondere al telefono, portafortuna, memore di dive che, loro sì, facevano sognare.

Un nome degno del mio menu del 13 dicembre 1924.