…perché la retta è fatta di infiniti punti e in questo punto qua ci siamo noi

Valeria Parrella, Almarina, 2019

Il libro è brutto.

Brutto fisicamente, così come, fisicamente, può essere brutta una persona.

E poi ha la copertina rigida. Un mio compagno di liceo, strampalato ma intelligente, diceva che non bisognava mai leggere romanzi con la copertina rigida. Infatti, fra i miei livres de chevet, che poi sono i libri che ammucchio sul mio tavolo da notte in modo bulimico, facendo con loro quello che quel cantante faceva con le ragazze, li lascio quando voglio e poi li riprendo, ma l’ho già raccontato qui, dicevo, sul mio tavolo da notte, nell’abbondanza, non c’è nemmeno un libro con la copertina rigida.

Eppure Einaudi per me significa tanto, soprattutto Torino, Pavese e Ginzburg, insomma, loro sono altro.

È brutta pure la foto di copertina, ho visto che è di Getty Images, dunque, l’hanno presa così, ebbene, ne potevano prendere una migliore.

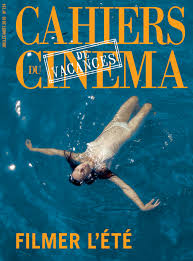

C’è una ragazza che indossa un abito rosa fucsia che sembra galleggiare sull’acqua e mi fa pensare a un film che ho visto, che è stato anche in copertina sulla più importante rivista di cinema del mondo, ve la mostro.

Un film lituano, piccolo piccolo, bellissimo, dove c’era un’altra storia tutta al femminile, la regista e le attrici con nomi impronunciabili, ma non ha importanza, mica devo parlarne, insomma, l’immagine della copertina del libro, da che l’ho vista, a me sembra la versione venuta male di quella del film.

Un film lituano, piccolo piccolo, bellissimo, dove c’era un’altra storia tutta al femminile, la regista e le attrici con nomi impronunciabili, ma non ha importanza, mica devo parlarne, insomma, l’immagine della copertina del libro, da che l’ho vista, a me sembra la versione venuta male di quella del film.

Dunque, per decidere di leggere il libro, già ho dovuto superare un paio di ostacoli sgradevoli, che mi facevano venire voglia di dire ma lascia perdere, con tutto quello che c’è da leggere.

Inoltre, di rado leggo gli italiani contemporanei, non mi piacciono, così come non mi piace l’Italia contemporanea, non sto nemmeno parlando di quelle cose che sono uscite da poco destinate al pubblico più giovane, che segue questi personaggi che diventano famosi non riesco mai a capire fino in fondo in che senso.

Ultimamente stavo alla libreria di via Nazionale e uno di questi libri era in mostra, a parte il titolo imbarazzante, che mai avrei unito ad altri miei titoli che ho nella libreria, ho letto quattro pagine, peggio di un temino da prima media, meglio niente, l’ho già detto, quello non significa leggere, è meglio se te ne vai in palestra a fare le macchine, dammi retta, non è che leggere una cosa così ti migliora l’esistenza. Le macchine, sì, che ne so, casomai ti vengono due belle spalle larghe.

«…quelle spalle larghe che danno tanta sostanza».

Questa frase sta scritta nel libro.

Che però è un libro bellissimo, perché lei scrive benissimo.

Lei ha una scrittura spezzata, sporca, visionaria, racconta e poi, di continuo, è come se la scrittura deviasse e raccontasse altro.

Non so quale sia il metodo di scrittura della scrittrice, se voi pensate che lo stile limpidissimo de Il giardino dei Finzi-Contini è costato a Bassani due anni di dolorose e lunghe revisioni, allora vi rendete conto di che cos’è il processo creativo.

Ho sentito ultimamente alla radio che Mozart scriveva a velocità impressionante, tutto di getto, senza correzioni.

Beethoven, invece, produceva fogli di musica tormentati, che sembrano campi di battaglia.

Che fai, paragoni Mozart a Beethoven.

E perché dovresti farlo.

E, allora, che ce ne importa, di come scrive la scrittrice, fra l’altro, l’ho sentita alla radio e lei scrive come parla, parla à bout de souffle, come se dovesse arrivare a mozzarti il respiro, parla che ti butta tutto addosso, parla con precisione, ti avvolge, ti risucchia.

Ecco, ti risucchia, così come sembra che l’acqua risucchi il corpo della giovane donna vestita di rosa fucsia che galleggia in copertina.

Della scrittrice sapevo che esisteva.

Ogni tanto sentivo qualche intervista, la voce molto simile a quella di una mia collega dell’Accademia con la quale all’inizio era quasi nata un’amicizia, quasi, perché poi le cose sono andate diversamente, non fra me e lei, fra noi non è mai successo niente, ma fra lei e l’Accademia, quindi è accaduto che lei con me si sia sfogata un paio di volte ma che poi abbia cambiato atteggiamento.

La capisco, ero pure io l’Accademia. Però mi ricordo quei primi mesi di chiacchiere con vivo piacere, anche dentro di lei sembrava esserci l’anima di Napoli.

E l’anima di Napoli sta dentro Valeria Parrella. Lei dice che la città è tracotante, che ci sa fare con la morte.

Lei dice che «La città prima della città è solo mia ed è come io la voglio.

È lei che mi ha salvato la vita».

Non so se potrei dire lo stesso della città mia.

Ma certamente perché sono colpevole di non comprendere Roma fino in fondo.

Eppure sto parlando di Roma.

Eppure, se penso a Napoli, penso che davvero ti possa salvare la vita e chissà se ci riuscirebbe Roma mia.

Valeria

E io mi sono messa a leggere questo romanzo dopo che sono andata via dall’Accademia, non so come sia stato ma, a parte che il libro è uscito quest’anno, secondo me a questo punto è come se Napoli fosse diventata un altro mare di quelli che non navigammo.

La scrittura, dicevo. La scrittura è audace, per esempio, c’è tutta una parte in cui lei fa seguire al punto fermo la minuscola, una cosa che, detta così, mi fa fare un salto sulla sedia, io sono una cultrice della punteggiatura, divento quasi maniaca, la virgola significa una cosa e il punto e virgola, un’altra, tu non puoi buttare all’aria questo codice, che serve a esprimersi e a far capire, se tu lo butti all’aria, non si capisce più niente.

E invece, con lei, dopo il primo sussulto, visto che stavo a letto e non sulla sedia e il sussulto è stato più adatto del salto, quel modo di procedere in quella parte del romanzo mi è sembrato naturale e logico, era un sistema per farti entrare nella testa della protagonista, che stava pensando per suo conto.

«odia quella notte di ottobre perché si torna all’ora solare, e quando finalmente si sono fatte le tre, poi si torna indietro alle due. tiene la televisione accesa finché c’è un programma dal vivo, le repliche la terrorizzano. si affaccia e intravede in un balcone di fronte una sigaretta accesa: allora qualcuno è sveglio. vuole una linea di luce. vuole sentire il rumore delle macchine che passano. la testa che gira è una scossa di terremoto…».

Non so come sia stato, ma quella sera, io che presto tanta attenzione alle maiuscole e che sono capace di farmi venire un attacco di collera se qualcuno scrive il mio nome con la lettera minuscola (e che sono, la zampa del tavolo), io che sto tanto attenta alla punteggiatura, quella mia e quella degli altri, quella sera io, arrivata a quel punto, mi sono sorpresa a pensare che dopo il punto fermo ci stava bene pure la minuscola.

Anche se io non l’userei mai.

E anche se io amo il ritorno all’ora solare, perché quella legale, di ora, mi fa stare male, sto male per mesi, come se avessi il fuso fisso.

Anche se grazie al romanzo per la prima volta in vita mia guardo con trasporto quelli che stanno male al rovescio, quando l’ora cambia.

Ma procediamo con ordine.

Il titolo. Almarina è una ragazza romena. Io avrei scritto rumena, ma ho controllato il sito dell’Accademia della Crusca, che dà a oggi buone entrambe le varianti.

La protagonista. Lei si chiama Elisabetta Maiorano, ce lo dice all’inizio e lo ripete più di una volta, e insegna Matematica al carcere minorile dell’isola di Nisida. È rimasta vedova tre anni fa, cioè si è trovata alla morgue di fronte al marito Antonio «morto freddo su un tavolo di metallo» per un attacco cardiaco, con le cognate, cioè le sorelle di lui, che vogliono detenere «il primato del dolore». Lei è pure arrivata in ritardo, per via del cellulare che squillava da solo, chiuso com’era, da regolamento, nella cassetta di sicurezza all’ingresso della prigione.

Rimanere vedova. Per la prima volta mi rendo conto della giustezza del verbo. Di fronte alla stupidità della locuzione elaborare il lutto, che voglio sapere che significa, che stai lì e lo devi digerire come se fosse una carbonara venuta pesante e il tuo corpo deve elaborare tutti i succhi che servono per fare il passaggio per quell’unico tubo digerente che è, a stringere, tutto il corpo umano, di fronte al senso dinamico che si dà a una fase in cui tu sei impotente e nulla puoi per te stesso, il verbo rimanere, così statico e inchiodato, attaccato alla vedovanza, mi sembra, finalmente, calzante.

In tre anni sono successe tante cose, le è tornata la voglia di mangiare, di uscire per strada, di fare l’amore, lei sta un po’ meglio, anche se la notte è sempre difficile, anche se parla di angoscia, di solitudine, di occhiaie nascoste sotto il correttore, dei capelli spazzolati a testa in giù.

«Mi faccio forte per non crepare».

La Matematica. Non ho mai avuto un insegnante di Matematica bravo.

Tutti i matematici che ho conosciuto erano vocati, cioè erano stati chiamati dai numeri.

E forse tutti pensavano, anche se non ne sono certa, che tutti gli altri li capissero appena aprivano bocca.

Manco per niente.

A un certo punto della mia vita ho preso lezioni di Matematica. Ho cercato in internet un docente, lui veniva a casa mia, mi sono comprata dei manuali, una calcolatrice scientifica, ho avuto una discussione da Vertecchi perché loro avevano solo quaderni a quadretti dementi e io volevo una cosa seria. Dunque la commessa mi ha detto che i quaderni li usano i ragazzini perché solo i ragazzini vanno a scuola, gli adulti a scuola non ci vanno.

Ma sai quanto ti farebbe bene, a te, tornare a scuola.

Forse impareresti a dire meno stupidaggini.

Prendevo lezioni di Matematica e facevo i compiti, una volta dovetti prendere pure l’aspirapolvere per eliminare dalla scrivania tutta la gomma da cancellare che avevo utilizzato per rimettere in sesto la mia espressione.

Ho imparato un sacco di cose: che per stare davanti alla Matematica devi essere lucido e tranquillo; che serve molta carta bianca e molto spazio; che arrivi alla medesima soluzione da strade diverse e che alcune di esse sono più eleganti; che con i numeri i ragionamenti non sono mai semplici, devi fare un sacco di passaggi.

Quell’anno che prendevo lezioni feci anche una conferenza al Museo della Matematica all’Università, nel bellissimo edificio di Gio Ponti. La intitolai L’Arte e il Numero.

Mi presentai e dissi «Buongiorno, sono un’aliena».

Mi veniva così da ridere, io che facevo una conferenza alla facoltà di Matematica, nel calendario insieme a nomi mostruosi.

Ma feci la mia figura e il pubblico si divertì tantissimo.

Mi piacerebbe incontrare la professoressa Maiorano e ricominciare con lei a vederci chiaro con tutta quella roba, i numeri, le linee, i punti.

Lei sarebbe la prima insegnante di Matematica brava della mia vita.

(Per mia fortuna, di insegnanti bravi ne ho avuti in altre materie. Altrimenti, se loro non avessero coltivato il mio innamoramento per le parole, certo non starei qui a scrivervi).

Il carcere. Il penitenziario dei ragazzi sta a Nisida, che è un’isola che se vai a Napoli la vedi, io l’ho vista più di una volta, ma sempre da terraferma.

Avere a che fare con i ragazzi che stanno in prigione è terribile, ciascuno di loro ha una storia, alcuni si salveranno, altri finiranno sparati in un vicolo.

Atmosfera di ossigeno rarefatto, poi c’è la partita di pallavolo, maschi e femmine, e la pet therapy, con le oche che il cane del comandante vorrebbe divorare. Alla professoressa piace il comandante, che ha begli occhi.

Lei vorrebbe andarci a letto, cosa che mi sento di approvare, visto che se a una donna piace un uomo, prova questo medesimo sentimento.

Ma vedi oltre.

In carcere, in aula, la professoressa conosce Almarina, che ha sedici anni e che è stata violentata e rovinata a mazzate dal padre. La ragazza stringe la penna con la mano irrigidita, «che la fa somigliare a certe donne vecchie rovinate dall’artrosi mentre fumano le sigarette».

Ho insegnato anch’io in un carcere per un periodo, conobbi a una cena il direttore di Rebibbia che mi fece la proposta.

Avevo sessanta allievi, tutti cattivi, ergastolani, spacciatori, assassini, rapinatori a mano armata, terroristi.

Rossi e neri.

La paura che mi prese a vederli tutti insieme portati in classe dai secondini con i mitra spianati durò meno di due secondi. Sentii che, se non li conquistavo subito, loro mi avrebbero divorata.

Non mi divorarono.

Mi feci mandare sessanta manuali di Storia dell’arte da una casa editrice.

Passai un Natale con loro.

Feci da testimone a un detenuto che si sposò lì dentro.

Il momento più difficile fu quando uno dei miei allievi mi scrisse una lettera e nella lettera c’era scritto che forse, forse, se mi avesse incontrata prima nella vita, non sarebbe finito in cella.

Invidio la collega Elisabetta Maiorano, che fa un lavoro che forse ha più senso del mio.

Poi, non so, bisogna vedere e dovremmo tornare a parlarne.

L’alcol. «…uno scatolone con i vuoti di vetro: su tutti brilla blu, a pianta quadrata, la bottiglia di gin, e mi si allarga il cuore».

«…correggo vita e caffè con la sambuca».

«Vorrei stare in un bar a bere, così lo sopporterei».

Non bevo superalcolici da un pezzo.

Ma comincio ad avere la sensazione che mi sto perdendo qualcosa di letterario.

Il Natale. «”Non passeranno mai ‘ste settantadue ore, mannaggia”.

“Questo vale per tutti, a Natale”».

Infatti. Se il Natale non è crapula, dunque, se poco ti interessa imbottirti di cibo e se il Natale non è stupore e meraviglia perché non sei più un bambino, è proprio così.

Il Natale, per tutti gli altri, non passa.

Madame Bovary. «”Lo sai che Madame Bovary comprò una bella carta da lettere anche se non aveva nessuno a cui scrivere?”».

Ecco, di nuovo è proprio così.

Anch’io ho comprato spesso una bella carta da lettere senza avere nessuno a cui scrivere.

Solo che nessuno mai mi aveva fatto pensare che avere una bella carta da lettere fosse bello in sé.

Poi, a chi scrivere, diciamocelo, lo trovi.

(Continua. Con il sesso; i buchi alle orecchie; la storia; Parigi; la pizza fritta; il comandante. E chissà con che altro).